Die kleine Wohnung lag in einem der alten, roten Backsteinblocks einen Steinwurf vom Concertgebouw entfernt. Es roch nach Gebratenem. Zimmer oder gar Suiten in Luxushotels wie sie Stardirigenten sonst oft bevorzugen, liebte Nikolaus Harnoncourt nicht. Alice Harnoncourt kochte lieber selbst in der winzigen Appartmentküche in der Amsterdamer Frans van Mieristraat, wo wir sie besuchten. Jenseits der einen Spalt weit geöffneten Schiebetür schrieb sie Noten ab fürs nächste Konzert, während er mir ein Interview gab. So wollten sie es, so war’s recht.

Nun ist Nikolaus Harnoncourt, der große Unkonventionelle im rituell konventionellen Klassikbetrieb am 5. März 2016 gestorben. Nachdem er am 5. Dezember 2015 seinen Rücktritt von allen Konzerverpflichtungen verkündet hatte, zeigte sich: Das öffentliche Musizieren war buchstäblich sein Leben. Ohne es hielt er es exakt drei Monate aus.

Das Bürgertum, das ihn betrauerte, feierte in ihm auch die eigene Fähigkeit, Querköpfe und Unruhestifter nicht nur auszuhalten, indem es sie mehrenteils ignorierte, sondern als gefeierte Weltstars sogar zu integrieren. Es vergaß, die Harnoncourts brauchten, seit sie 1953 in Wien ein kleines Ensemble namens „Concentus Musicus“ gründeten, das auf alten Originalinstrumenten den Gedanken der Musik als „Klangrede“ in die Welt setzte, bis zum endgültigen internationalen Durchbruch fast vierzig Jahre.

Gereist ist Harnoncourt wenig, Langstreckenflüge waren ihm ein Graus; außer auf die Gipfel des großen Klassikrepertoires zog es ihn im Urlaub in die Höhenluft ausgedehnter Alpenwanderungen. Im Lauf seiner Karriere hat er, der als Spezialist für alte Musik begann, allerdings musikalische Reisen unternommen, die ihn von den Ensembles mit alten Originalinstrumenten bis zu modern instrumentierten Institutionen wie den Berliner und Wiener Philharmonikern führten und an Orte wie das Zürcher Opernhaus oder das eigens für ihn geschaffene Festival „Styriarte“ in seiner Heimatstadt Graz. Bis zu Bartok und Webern trug es ihn, Verdis „Aida“ war da nur ein Ausrutscher auf einem langen Weg.

Am Ende seines Lebens kehrte er zu den Anfängen zurück, zu Mozart und Beethoven, den allzu bekannten Klassikern, die er bereits in den 1990ern mit dem Chamber Orchestra of Europe auf modernen Instrumenten „entgipst“ hatte (Brecht).

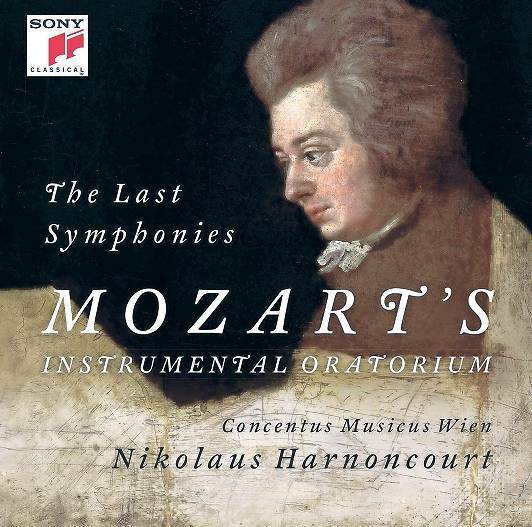

Als wollte Harnoncourt der Welt beweisen, dass die Riesenwelle an neuartiger, erhellender, begeisternder Aufführungspraxis, die er selbst mit einigen Gleichgesinnten aus Holland, Belgien und dem Vereinigten Königreich vor Jahrzehnten losgetreten hatte, ihn keineswegs überrollt hat – surft er in den, drei Jahre vor seinem Tod aufgenommenen, letzten drei Mozart-Sinfonien noch einmal selbst auf dieser Welle.

Da fliegen der Hörerin schon in der Einleitung der Es-Dur Sinfonie knallende Paukenklänge um die Ohren. Harnoncourt greift Mozarts raffinierte Rhythmus-Dramaturgie auf. Mit Orgelpunkt und schneidend disharmonischen Vorhaltakkorden drängt das Adagio nach vorn, gefühlt schneller als das folgende Allegro, das mit einem sonst dem Seitenthema vorbehaltenen Gesangsmotiv beginnt, bevor Trompeten, Pauken, Trommelbässe und wieder auch Geigenskalen ein lärmendes Es-Dur-Fest veranstalten, wie es so nur Nikolaus Harnoncourt erfunden haben kann.

Nur er hat die walzerselig lieblichen Stellen des Menuetts der Es-Dur Sinfonie, das kostbar bukolische Holzbläser-Hörner-Trio im Tempo unmerklich dagegen absetzend, so dialektisch einleuchtend verknüpft mit dessen heroisch schnellem Marschcharakter. Die bis hin zum Handy-Klingelton verhunzte g-moll Sinfonie hat bei ihm nichts mehr vom ewig „eleganten“, „apollinisch“ törichten Mozart. Wie weggeblasen der gedankenlose Mythos vom „Lachen unter Tränen“. Harnoncourt kommt zur Sache, wenn er Mozart musiziert, einen brutal realistischen Mozart.

Auch in Harnoncourts Neuaufnahme des neben der Ode an die Freude wohl bekanntesten Werks klassischer Musik, Beethovens 5. Sinfonie wird, wie so oft bei diesem Dirigenten, aus Vertrautem neu Gehörtes. Es sind fast allein die Celli, die das Andante con moto anstimmen, die Celli, in deren Mitte der Orchestercellist Harnoncourt 1952 bei den Wiener Sinfonikern seine Karriere begann, nie habe ich den Celloklang eigenartiger erlebt. Eine gezielt unhistorische Musikwissenschaft individualisierte die „Fünfte“ zur Apotheose des Lebenskampfes einer bürgerlichen Psyche, durch Nacht zum Licht, von c-moll zu C-Dur. Aber das punktiert-geschmeidige Gesangsthema im variativen Verlauf des langsamen Satzes wird zur martialischen Fanfare, angeschärft durch die wahrhaft „trompetigen“ Trompeten und Naturhörner des Concentus Musicus. Das geht in seiner klangradikalen Aufbruchsdynamik übers Individuelle weit hinaus. Zur Entstehungszeit der meisten großen Beethovensinfonien machten französische Revolutionsarmeen dem Ancien Régime Beine. Die Hoffnungen, die die Völker in sie setzten, werden zu Klang bei Beethoven.

Anregend und alle Gewissheiten mit Begeisterung in Zweifel ziehend, spricht Harnoncourt auch darüber im Booklet. Die CD, aufgenommen knapp ein Jahr vor seinem Tod, wurde unverhofft zum Vermächtnis eines großen Künstlers, für den es kein Ende gab im Erkunden immer neuer Wege ins Offene. Alle – Musiker, Hörer, Verwerter – werden nicht aufhören, von ihm zu profitieren. Junge Welt, März 2016

Mozart: Die letzten Drei Sinfonien – Concentus Musicus / Harnoncourt; Beethoven: Sinfonien Nr. 4 und 5 – Concentus Musicus / Harnoncourt (Sony Classical)

PS. Es ist etwas länger her, da waren wir mit den Harnoncourts für eine Essen und Trinken-Geschichte im Pongau beim Obauer. Wir lebten das Thema eines meiner Radio-Features dort weidlich aus: Allegro Barolo. Eine schöne Erinnerung.