A.R. zugeeignet

Es ist nicht viel, was ich über Erich Fried erzählen kann. Die Begegnung war kurz, eine Episode am Rand meines ersten Londonbesuchs. Sie fand, Moment, im kommenden September vor 53 Jahren, am Ende der Semesterferien 1968 statt. Ich hatte zwei Monate Arbeit als kraftfahrender Postbesorger und Verteiler bei der Redaktion der Zeit hinter mir (ein schlanker Helmuth Karasek, der kurz vom Schreibtisch aufsteht und blicklos den Poststapel entgegennimmt). Von dem, was ich damals dort in einem Monat verdiente, konnte ich drei Monate leben. Meine Freundin hatte vier Wochen zuvor einen Aupair-Job im vornehmen Londoner Stadtteil Hampstead angetreten, vier Wochen, ich musste ganz schnell zu Rebecca.

Ich fuhr mit dem Nachtzug gleich nach der Arbeit am letzten Tag. Morgens im Frühlicht in Calais. Der Seewind in der Nase und auf der Haut, ich war unausgeschlafen, aber offen für all das Neue vor mir. Mein erster Besuch auf der Insel. Unvergesslich, als ich aus langem Liegestuhlschlaf in der Morgensonne auf dem Achterdeck erwachte, der Anblick der Kreidefelsen mit einem schwarz-weiß gestreiften Leuchtturm oben überm gelben Dünengras. Das Wasser hatte ungelogen exakt die Farbe englischen Tees mit Milch. Von Dover nach Waterloo Station mit dem Zug durch ein uraltes Ladykiller-England, rußig rot und randvoll mit Tradition.

In meiner Reisetasche ein Zettel mit Frieds Telefonnummer. Während der Ferienarbeit hatte ich auf einer Lesung in Hamburg Ada Stons kennengelernt, eine junge Buchhändlerin, die als Lyrikerin hervorgetreten war und sich Erich Frieds kollegialer Sympathie erfreute. Der Dichter, bis dahin mehr als Übersetzer Shakespeares und Dylan Thomas‘ bekannt, wirkte damals mit seinem Gedichtband „und Vietnam und“ mitten hinein in die auf ihrem Höhepunkt befindliche Studentenrevolte; er war, wenn schon knapp keine Autorität, dabei, ein Promi unter den Antiautoritären zu werden. Die ganz unpolitische Ada hatte mir begeistert von ihm erzählt, ich solle ihn unbedingt besuchen, er würde sich bestimmt freuen, schönen Gruß von ihr.

Was ich auf diese Weise damals noch eben mitbekam, war der letzte Abendschein des alten Zentrums eines auf sehr stolze, stilvolle, geschichtsgesättigte Weise heruntergekommenen Empire. Die Stadt begann damals mit den ganz jungen Stones, den Beatles und Kinks, mit Miniröcken und Antonionis „Blow up“ zum Swingin‘ London zu mutieren. Mittendrin im Innenstadtgewimmel der roten Doppelstock-Busse und ehrwürdigen Londoner Taxen stieß ich auf eines dieser archetypischen Monumente britischer Geschichte, eine rote Telefonzelle. Ich holte den Zettel heraus, wählte die Nummer. Eine Frauenstimme, dann der Hausherr. Vieles von diesem Besuch habe ich vergessen, die Adresse, die er mir nannte, nicht: 22 Dartmouth Road.

Ich kannte solche typisch britischen Middle-Class Straßen aus hundert England-Krimis mit und ohne Alec Guiness. Häuschen an Häuschen, etwa alle fünfzehn Meter eine anders geformte Gartenpforte in den niedrigen Mäuerchen vor schmalen Gärten. Erich, ich darf ihn jetzt beim Vornamen nennen, denn man duzte sich damals blind, empfing mich in der Haustür. Im Innern gemütliche Enge. Erichs Arbeitszimmer hatte ein großes Fenster nach vorn hinaus. Wir setzten uns links an der Seitenwand vor eine kleine Schreibtischplatte voller Arbeitsutensilien. Ich wurde seiner Frau Cathrin vorgestellt, die, ein Tablett mit Teekanne und Tassen vor dem Bauch, freundlich hereinkam.

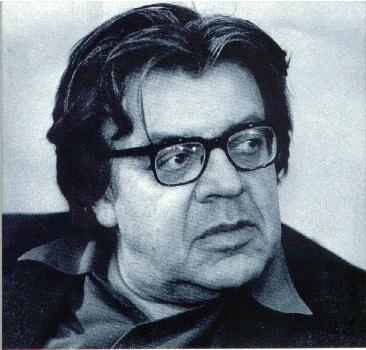

Hinweg über fünf Jahrzehnte erinnere ich Erichs Gestalt, ein gut in den gedrungenen Körper integrierter Bauch, weite Jeans, weiter Schmuddelpullover. Ich weiß bis heute nicht, was mich mehr beeindruckte: Das mähnenartig und, zum Mittelscheitel neigend, über der Stirn aufragende, strähnig schwarze Haar. Oder die, mir hinter dunkel gerahmten, dicken Brillengläsern sehr groß vorkommenden Augen, sprühend von Lebenslust und Witz. Vielleicht aber auch war sein großer, zum Lachen und Reden stets geneigter Mund mit den markanten weißen, von kleinen Lücken lustig skandierten Zähnen die Hauptsache, ich weiß es nicht mehr. Ein wienerisch getönter Bariton strömte aus diesem Mund. Der kaum fünfzig Jahre junge Erich Fried – wie ein intellektueller Bacchant kam er mir vor, ein, wie sich zeigen sollte, charmant ernsthafter Agitator.

Er wollte genau wissen, was wir in Tübingen, wo ich damals studierte, angestellt und erreicht hatten. Ich konnte stolz immerhin von einer Rektorats-Besetzung berichten, an der ich, ein damals frisch von der Bundeswehr gekommener Studienanfänger, teilgenommen hatte. Im von Antiquitäten verschönten Arbeitszimmer eines netten älteren Herrn erdreistete sich im Mai 1968 ein neben mir auf einem Biedermeier-Sofa sitzender Kommilitone, den Rektor der Universität am Nach-der-Polizei-Telefonieren zu hindern – wir zwei Studenten hatten die schwarze Bakelit-Gabel des rektoralen Fernsprechers sichtlich in Griffweite –, wir wollten keine Polizei, wir wollten diskutieren

Erich seinerseits hatte mir während zweier Kannen Tee Einiges zu sagen, schade, dass ich viel nicht mehr weiß davon. Natürlich war er, wie wir alle, begeistert von Rudi Dutschke. Der erschien uns in der lähmenden Kontenance der Adenauerzeit wie der rhetorisch geladene Ausbruch eines Vulkans. Ich glaube, ich habe Worte wie „Revolution“, „unterdrückte Klassen“ oder „Ausbeutung“, angewendet auf die Gegenwart meines Geburtslands, erstmals aus Dutschkes stets wild erregtem Mund gehört, er war der Geist aus der Flasche. Erich, Vater von sechs Kindern, erwies sich dem jungen Besucher aus Hamburg, einem wahren Greenhorn unter den Roten gegenüber als geborene Vaterfigur. Er warb für die Sache der Palästinenser, die ich bis dato nur aus der Bibel kannte. Heute wäre der vor den Hitlerfaschisten ins Londoner Exil vertriebene Wiener Jude Erich Fried, so, wie er mir die Sache der Palästinenser erklärte, ein von Hassbotschaften verfolgter „Antisemit“. Wir empörten uns gemeinsam über Vietnam. Auf die im toten Kennedy soeben noch einmal frisch geheiligten USA schimpfen? Gehörte damals zu den vielen ungewohnt lustvollen Novitäten eines sich plötzlich auch in meinem Leben explosionsartig ausbreitenden politischen Bewusstseins. Schließlich, unvergesslich, wie er mir ein dunkles, großformatiges Buch in den Schoß legte. Seine Augen blitzten erwartungsvoll, schau’s dir an! Schwarzweiße Fotomontagen. Hitler in verschiedenen Posen, der wahre Sinn des Hitlergrußes, ein sich riesenhaft vor dem zwergenhaften Ankläger Göring aufrichtender Georgi Dimitrov, eine kraftvoll beleuchtete Arbeiterfaust. John Heartfield? Nie gehört. Er freute sich mit mir über die Begeisterung, in die mich diese Arbeiten versetzten.

Mehr ist es leider nicht. Ich bin Erich danach noch einmal zum Frühstück bei Ada in Hamburg begegnet, dann nur noch in Talkshows und Kulturberichten auf dem Bildschirm. Er vertrat dort, soweit ich es mitbekam, standhaft bis zuletzt, die damals in den Medien durchaus noch nicht seltene Position eines linken Freigeists. Seine Übersetzung von Dylan Thomas‘ „Under Milkwood“ hat mir sehr gefallen, sein Band mit Liebesgedichten nicht minder. Junge Welt, April 2021