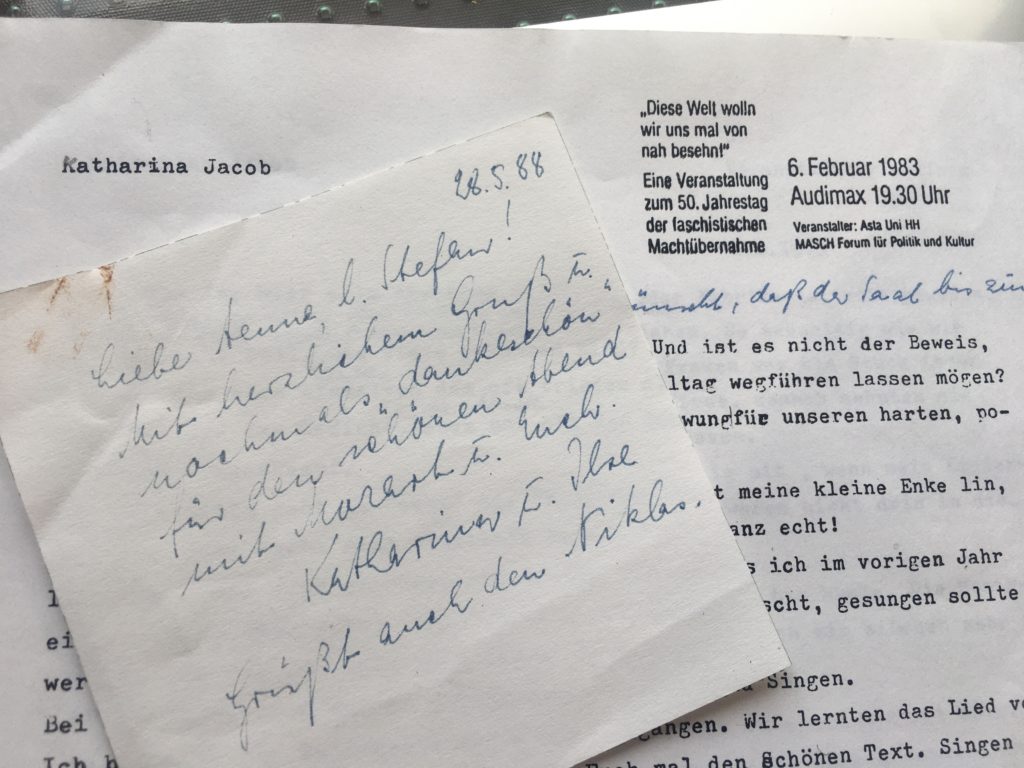

Es gibt Tage, da kramt man. Und siehe, in einer seit Jahren nicht mehr berührten Schublade findet sich eines dieser, in lang vergangenen Zeiten einmal seltsam hoffnungsvoll „Klarsichthülle“ genannten, Papierbehältnisse aus transparentem Kunststoff, sein Inhalt: Mehrere maschinenbeschriebene Blätter, sie kleben leicht zusammen nach so langer Zeit. Das Manuskript einer Rede. Gehalten am 6. Februar 1983 im Audimax der Universität Hamburg. Links oben der Name der Rednerin. Er kommt erst in Sicht, als der Zettel entfernt ist, den sie mit Büroklammer an die Blätter geheftet hat. Mit Filzstift geschrieben ein warmer Dank für einen „netten Abend mit Mozart u. Euch“. Die Rednerin hatte uns fünf Jahre nach der Veranstaltung besucht. Sie hatte die Rede auf Einladung des AStA der Uni Hamburg und der Marxistischen Abendschule aus Anlass des 50. Jahrestags der faschistischen Machtübernahme gehalten. Die Rede war ihr Gastgeschenk.

Katharina Jacob hieß sie, diese Rednerin. Wer nach dem Namen googelt, sollte unbedingt auch den Link ihres Mannes anklicken, Franz Jacob. Als Katharina Emmermann 1907 in eine Kölner Arbeiterfamilie hineingeboren, ging sie nach der Ausbildung als Kontoristin mit achtzehn in den kommunistischen Jugendverband, später in die KPD. Sie heiratete den Genossen Walther Hochmuth, wurde 1934 wegen Flugblätterverteilens festgenommen, verurteilt und für ein Jahr ins Frauengefängnis Lübeck-Lauerhof eingekerkert. 1938 verhaftete man sie erneut und sperrte sie ins Polizeigefängnis Hamburg-Fuhlsbüttel. Ihr Mann emigrierte 1934 nach Dänemark, beider Wege verloren sich, 1939 wurde die Ehe geschieden. Sie heiratete 1941 den soeben nach drei Jahren Zuchthaus und vier Jahren KZ aus Sachsenhausen entlassenen Funktionär und Abgeordneten der KPD in Hamburg, den Widerständler Franz Jacob. Von beiden Männern hatte sie eine Tochter.

Zusammen mit Franz baute Katharina Jacob in den 1940er Jahren erst in Hamburg, dann – Käthe arbeitete von Hamburg aus – in Berlin die letzte und größte Widerstandsgruppe der KPD auf. Sie wurde unter den Namen Bernhard Bästleins, Franz Jacobs und Anton Säwkows bekannt (in Hamburg gehörte auch Robert Abshagen dazu). Die Gruppe stand, bis hin zu den Verschwörern des 20. Juli, in Verbindung mit vielen Kreisen des Widerstands. Im Juni 1944 wurde sie verraten. Franz Jacobs Leben endete am 18. September im Zuchthaus Brandenburg auf dem Schafott. Zwei Tage später sprach man Katharina Jacob aus Mangel an Beweisen frei; sie wurde trotzdem ins KZ Ravensbrück gebracht, dort erlebte sie am 1. Mai 1945 die Befreiung. Ihre Tochter Ilse erzählte mir, wie sehr sich ihre Mutter über die vielen, des Datums halber an den Panzern der sowjetischen Befreier wehenden roten Fahnen gefreut habe.

Auch die Kommunisten haben ihre Heldinnen, sie haben ihre Heiligen. Käthe Jacob war im Blick von uns Jüngeren eines der schon Anfang der 1980er Jahre immer rarer werdenden, noch lebenden Exemplare dieser Gattung. Aber natürlich führte sie sich weder wie eine Heilige auf, noch wäre damals überhaupt jemand von uns darauf verfallen, sich Käthe real als Heilige zu denken. Sie war eine ungeheuer irdische Heilige, klein von Gestalt, so fast unscheinbar wie bescheiden und unaufdringlich und gerade darum wahrscheinlich so wirksam. Eine Antifaschistin und Kommunistin wie ein sanfter, immer freundlicher, im Anliegen empathisch unbeirrbarer Engel im antifaschistischen Kampf auf Leben und Tod. Von 2022 aus gesehen, muten Käthe und ihre Welt wie etwas unwiderbringlich Vergangenes an; zumindest sind die Umstände und die daraus folgenden Kampfformen für wahrscheinlich immer Vergangenheit. Die Inhalte sind es nicht.

Käthe redete ungeheuer lebendig an jenem Abend im fast vollen Audimax im Von Mellé Park; sie begleitete ihre Rede an einigen Stellen mit Gesang, es ging ja um die Wirkung von Kunst auf die Arbeiterklasse. Die Empathie beim Sprechen war ihr angeboren, das Publikum reagierte interaktiv. Hier der Text.

“Liebe, die Ihr hier alle anwesend seid!

Ich habe mir, als ich den Auftrag annahm, vom Veranstalter gewünscht, der Saal hier möge bis zum letzten Platz voll sein. Ist es nicht toll, dass Ihr mir diesen Wunsch erfüllt habt? Ist es nicht der Beweis dafür, dass wir alle uns sehr gern einmal vom oft tristen Alltag wegführen lassen. Das Lied, das Gedicht und die Musik, auch ohne Gedicht und Lied, geben uns oft den Schwung für unseren harten politischen Tageskampf.

„Echt, Omi!“ beginnt meine kleine Enkelin, wenn sie etwas sehr ernst meint. Also, echt, Ihr Lieben, mir geht es so mit der Kunst und dem Klassenkampf.

Bei mir rankt sich manche Erinnerung um Lieder und Singen. Ich bin noch zur Kaiserzeit zur Schule gegangen. Wir lernten das Lied von des Kaisers Lieblingsblume. Ich sage Euch mal den schönen Text, ich kann‘s sogar noch singen.

Unser Kaiser liebt die Blumen, denn er hat ein zart‘ Gemüt. Unter allen liebt er eine, die in keinem Garten blüht. Nicht nach Rosen steht sein Sehnen, draußen pflückt er sich im Feld eine kleine blaue Blume, die er für die schönste hält.

Die Melodie ist entsprechend schnulzig. Aber ich liebte diesen Kaiser, der die kleine Kornblume allen anderen vorzog – ein großer Trost für mich armes, kleines Arbeiterkind.

Ich denke an manchen Sonntagmorgen meiner Kindheit. Ich bin in Köln großgeworden. Im Hinterhof einer großen Mietskaserne. Die katholischen Frauen hatten ihren Kirchgang hinter sich. Wenn der Sonntag begann, musste man mit seinem Herrgott im Klaren sein, sie waren alle wieder da. Nach dem Frühstück öffneten sich im Vorderhaus und Hinterhaus alle Küchenfenster weit.

Irgendwann kam aus einer der Küchen irgendwo im Hof eine Stimme. Eine zweite fiel zögernd ein, eine dritte. Manchmal klang es am Ende, als singe das ganze Haus. Am beliebtesten waren die Küchenlieder. Sie wurden ganz ernsthaft und mit viel Gefühl gesungen. Die meisten der Frauen waren vor ihrer Ehe Dienstmädchen oder Fabrikarbeiterinnen gewesen, entsprechend arm und trostlos war ihr Frauenleben. Liebe und Treue, danach sehnten sie sich. Es gab in ihrem Leben nicht allzu viel davon. In diesen Liedern war für sie ein Stück ihrer Welt und ihrer Sehnsüchte eingefangen.

Findet Ihr es nicht auch ganz toll, wenn einer (Gendern gab’s damals noch nicht, d. A.) in einem Lied oder Gedicht das ausdrücken kann, was man selbst und viele andere genauso empfinden, nur eben nicht zum Ausdruck bringen können? Und dann noch eine Melodie dazu, die das beflügelt, echt gut!

Ich war, was Wort und Musik angeht – und ich hoffe, die Musiker verzeihen mir – immer mehr dem Wort zugetan. Zum Beispiel das Lied von Florian Geyer, einem der großen Führer in den Bauernkriegen des Mittelalters. Wir haben es in unserer Jugend mit Begeisterung gesungen. Darin heißt es:

Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?

Vom Sinn her, meine ich, stimmt das heute noch aufs Wort! Die Bauernkriege gingen für die aufständischen Bauern schlecht aus. Aber kann man sich etwas Optimistischeres denken, als den Schluss dieses Liedes?

Geschlagen ziehen wir nach Haus, unsere Enkel fechten es besser aus.

Wobei wir heute sicher nicht noch einmal so lange warten wollen. Die alten Genossen werden es noch wissen: Wir zogen bei den großen Demonstrationen durch den Hamburger Holzdamm, er führt vom Hauptbahnhof bergab an die Außenalster, noch heute steht da das alte Nobelhotel Atlantik. Obgleich ich damals mindestens 25 Jahre alt war, reihte ich mich immer in der Jugend ein, warum? Die sangen so schön. Zehn bis fünfzehn Leute – untergehakt oder auch nicht – füllten wir den Holzdamm in voller Breite. Dass der Zug nach hinten entsprechend lang war – klarer Fall.

Der Holzdamm hatte eine herrliche Akustik! Die Erbauer des Hotel Atlantik hatten Demonstrationen nicht auf der Rechnung, als sie eine so schöne große Resonanzwand in die Straße bauten. Wie auch immer. Am Holzdamm stand der Zug. Wir warteten. Und dann auf einmal. Wie ein Brausen ging es durch unsere Reihen:

Straße frei! – Gebt Feuer! – und ladet schnell! – Weich‘ keiner von der Stell!

Um dieser Zeilen willen liebten wir das Max Höltz-Lied. Es genügt wahrscheinlich keinerlei künstlerischen Ansprüchen. Aber es war herrlich. Besonders, wenn wir es in dieser herrlichen Akustik am feinen Hotel Atlantik sangen.

Es war 1935 im Frauengefängnis Lauerhof. Wir Frauen, fast ausnahmslos ‘Politische’, arbeiteten in einem großen Raum an langen Tischen. Wir ‘zupften Sisal’, auf Deutsch: Wir sortierten Bindfäden, eine scheußliche, unvorstellbar schmutzige Arbeit. Aber immer summten wir ganz leise Lieder. Unsere Lieder. Volkslieder. Die Aufseherin war keine ‘Nazisse’. Manchmal verließ sie für kurze Zeit den Raum. Dann gab es für uns nur das alte Vagabundenlied „Uns geht die Sonne nicht unter“. Zwar nur diesen Schluss, den aber laut.

In den letzten Apriltagen 1945 hausten wir – in Gruppen zerstreut – zu Tausenden von Frauen des KZ Ravensbrück in den Wäldern Mecklenburgs. Man hatte uns noch aus dem Lager hinausgetrieben, angeblich sollten wir in ein anderes Lager verlegt werden. Wir warteten, Warten war überhaupt unser Schicksal. Vor einigen Stunden hatte es von den Lautsprecherwagen der SS her geklungen: ‘Alle deutschen Frauen an den Straßenrand!’. Wir ließen uns nicht spalten. Wir waren nicht gegangen. Was wussten wir denn, was die SS mit uns vorhatte. Wir waren selbst verblüfft in diesem Moment – zum ersten Mal hatten wir einem Befehl der SS nicht folgegeleistet! Aber auf einmal war die SS weg. Getürmt! Wieder warteten wir. Wir wussten, die Rote Armee war auf dem Weg. Stundenlang zogen deutsche Soldaten auf der Landstraße vor uns durch unser Blickfeld nach Westen. Dann für Stunden eine geradezu unheimliche Ruhe. Schließlich in weiter Ferne Lärm, Motorengeräusche, sie kamen näher. Kein Zweifel mehr – die Rote Armee würde gleich da sein. Wir sahen uns an. Wir lachten, wir weinten, wir umarmten uns. Eine begann auf einmal zu singen, kommunistische, sozialdemokratische Frauen, Russinen, Polinnen, alle, die das Lied kannten, sangen es in ihrer Sprache, unser altes großes Lied von den Verdammten dieser Erde, die endlich aufwachen sollen, damit nie wieder geschehen kann, was für uns Frauen aus Ravensbrück nun erst einmal zu Ende war.” junge Welt, Mai 2022

Katharina Jacob: Widerstand war mir nicht in die Wiege gelegt. Ein autobiografischer Bericht. Galerie der abseitigen Künste Hamburg 2020