Es war Frühling 2004. Geörgy Ligeti hatte aus irgendeiner Laune heraus meiner Interviewanfrage stattgegeben. Ihm gegenüber in einem Zimmer der American Academy am Wannsee ich, in Händen ein rundfunktaugliches Mikro, im Kopf die Frage an einen, schon zu Lebzeiten Bedeutenden: Wozu, Herr Ligeti, braucht die Menschheit so etwas wie die Kunst? Im leise brüchigem Dunkelton antwortete der alte Mann mit einer erlesenen Cuvée aus jüdisch-transsilvanischem Charme und Spaß an der Düperie, er sagte: „Die Menschheit braucht so etwas nicht“.

Die Mitschrift des ziemlich langen Gesprächs enthält einen anderen bedeutsamen Punkt: Ligetis Begründung für so viel Pessimismus. Der Renaissance-Komponist Gesualdo zum Beispiel, so Ligti, hat es auf 600 Jahre gebracht, bis die Menschheit seine Leistung zur Kenntnis nahm. Drei der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, legt Ligeti nach, sei weltweit bis dato nur einem promillegroßen Kreis von Insidern bekannt: die Russin Galina Ustvolskaja, der Kanadier Claude Vivier und ganz besonders der US-Amerikaner Conlan Nancarrow (1912-1997).

Geboren in Arkansas, ein Staatsgebilde im wörtlich tiefsten Süden der Vereinigten Staaten, verschlug es Nancarrow 1937 nach Spanien, der, wie er später erkannte, vergebliche Ort für Yankees, die es ehrlich mit Freiheit, Menschenrechten und Democracy meinten. Wieder in der Heimat, entzog er sich den Democracy-Spezialisten von McCarthy, FBI und Co durch das Exil in Mexiko City. Als er starb, galt er als „mexikanischer Komponist amerikanischer Abstammung“ (Wikipedia).

Was Nancarrow der Entwicklung einer vom kulturkolonialen Blick unberührten Weltmusik hinzugetan hat: Er ist zurückgegangen bis tief in die Musik dessen, was während der US-amerikanischen Völkermorde an den Indigenen des Kontinents musikalisch entstand. Kleinbäuerlich siedlerische Illusionen in vielerlei europäischen Sprachen und Kulturen, über geraubte Menschen der große Einfluss afrikanischer Kultur, großflächige Investitionslaune auch im Musikgeschäft. Er hat neben der US-amerikanischen auch die Folklore und die moderne Metropolenraserei seiner zweiten Heimat Mexiko City als Klanggehalt für seine Studien genutzt.

Conlan Nancarrow war ein Linker, der die Kunst, wie sie sich aus seiner Arbeit entwickelt hatte, den Unterdrückten der Welt nicht unmittelbar zur Verfügung stellte. Er rebellierte gegen das Kolonial- und Patriarchalsystem des Westens auf eine für Kunst und Künstlerinnen typische Weise: Er stellte – siehe Billy Holliday, Glenn Gould, Nikolaus Harnoncourt, William Parker – mit seiner Idee von Musik die affirmativ einseitigen Denk- und Handlungsmuster der freien Welt infrage, er öffnete sie.

Ligeti blieb nicht der einzige, dem zu Nancarrows Opus summum, den Studies for Player Piano, das Wohltemperierte Klavier einfiel. In Bachs Springbrunnen der Mehrstimmigkeit sprudelt aus uralter Quelle etwas zuvor nicht Dagewesenes: der simple Kanon wächst sich zu neuer Beweglichkeit im Verhältnis der Einzelstimmen zueinander aus, die Beziehungen der Töne, harmonisch und rhythmisch, werden immer reicher, immer elaborierter – er knüpft dabei an Volksweisen und Tänze an, an die noch in den gewagtesten Neuerungen erinnert zu werden, bis heute viel zum Spaß an der Avantgarde beisteuert. Es muss den Zuhörern Bachs, die mit den bei Bach erklingenden Quodlibets, Allemandes, Sarabandes oder Gigues vertraut waren, gegangen sein, wie den Hörerinnen knapp drei Jahrhunderte später: wer immer die ab etwa Mitte des 20. Jahrhunderts entstehenden Studies hörte, wird in ihrer radikalen Neuheit auf neben viel freier Motivik überall Blues-, Boogie-Woogie-, mexikanische oder Jazz-Wendungen gestoßen sein.

Bei Bach wurde aus dem einfachen Kanon ein luftig dynamischer Überbau aus komplizierten Fugen, im Sinn dabei die kontrapunktisch spannungsgeladene Bewegungsweise vieler, aufeinander bezogener Töne. Ligeti dachte dieselbe Polyphonie weiter, indem er allem nachging, was entsteht, wenn man die Zahl der Tonverzweigungen auf eine kaum noch zu realisierende Spitze treibt; seine „Mikropolyphonie“ mit ihrer Unzahl an geteilten Stimmen erzeugte den seltsam schönen Eindruck räumlich gehörter Farben. Nancarrow schließlich interessierte an der Polyphonie – statt ihrer linearen und sonstigen – mehr die zeitlichen Verzweigungen vieler Töne. Er erforschte sein Leben lang, was geschieht, wenn eins komponierend mehrere auf neue Weise verschiedene Schichten eines Tonkörpers übereinanderlegt. Weder Tonhöhe noch Anzahl oder Differenziertheit der Stimmen spielen in diesen Schichten die Hauptrolle. Die spielt das Zeitverhältnis der Töne – Takt, Rhythmus, Tempo, Metrum – untereinander; sie sind auf lange Strecken sowohl hinsichtlich ihrer Bewegung in der Zeit als auch harmonisch und in der emotiven Getöntheit unterschiedlich gehalten – erklingen aber simultan. Nancarrow testet auf diese Weise, wie sich die verschiedenen Erscheinungsformen der Zeit in den Partiturschichten einer Musik zueinander verhalten können. Er erforscht, was entsteht, wenn man die Probleme, die sich damit innerhalb der Partitur ergeben, zum Ausgangspunkt einer ungemein neuen Sorte Musik macht.

Er hatte mit dem, was er mit der Polyphonie anzustellen gedachte, von Anbeginn ein Problem: die Musiker. Zur ersten Probe seiner ersten Uraufführung mit dem Septett für Streicher, Bläser und Klavier 1940 „kamen vier Musiker“, erinnerte er sich. „Zur zweiten Probe waren es drei, bis auf einen aber andere. Am Abend der Uraufführung im Konzert saß ein einziger Musiker auf dem Podium, der alle Proben mitgemacht hatte; es waren großartige Musiker aus New York, aber sie hatten in kürzester Zeit den Faden verloren, ein Debakel.“ Seine Lösung: Emanzipation des Komponisten vom Interpreten.

Bachs, Mozarts und anderer Tonsetzer Methode, die Interpreten loszuwerden, hatte in der Identität von Komponist und Interpret gelegen, sie komponierten viele Werke für sich selbst. Oft, etwa wenn es sich um „Fantasien“ handelte, wurden auf diese Weise Produktion und Reproduktion eins, damit war ein großes Problem der Musik gelöst, sogar optimal gelöst, denn zur Zeit Bachs und Mozarts waren die meisten Spitzenkomponisten auch Spitzensolisten.

Die zweite Möglichkeit, mit der sich die Komponistinnen und Komponisten ihrer Interpretinnen und Interpreten entledigten: sie wandten sich schon früh automatisch abspielbarer Musik zu. So hat Mozart im Ende seines Schaffens Werke wie sein Stück „für ein Orgelwerk in einer Uhr KV 594“ komponiert; ein mit dem Instrument gekoppelter Apparat konnte eine entsprechend präparierte Metallmatritze lesen und maschinell in Orgellaute übersetzen. Mechanisierung vormals manueller Fertigkeiten hatte schon in den Spieluhren des Barock die Möglichkeit geboten, eine bestimmte musikalische Abfolge von Tönen in immer derselben Anmutung beliebig oft zu hören.

Noch in der Kindheit des Autors gab es auf allen Rummelplätzen viele Karussells, deren verschiedene Musiken von Orgelmaschinen kamen und sich miteinander und mit einem Vielerlei von Popmusik mischten wie das Geschehen in den Stimmschichten Nancarrows. Alles scheint da durcheinanderzufliegen in eine Freiheit, die möglicherweise Späteren besser begreiflich sein wird. Auch die Entwicklung des europäischen Klavierbaus ist eine Abfolge von Mechanisierungen vormals körperlich vollzogener Abläufe. Dabei verloren geht die, mit Walter Benjamin zu sprechen, Aura des flüchtig unwiederholbaren Moments; in ihm entfaltet sich der Istzustand der empfindsamen Nerven einer Musikerseele ungefiltert – wie gut, ja unverzichtbar, dass es diese Art, Musik erklingen zu lassen, immer auch geben wird. Sie gehört wie die Maschinenmusik in die Anthropologie der Musik.

Das Verhältnis des Menschen zur Maschine ist im Zusammenhang der beiden Buchstaben “K” und “I” anno 2023 schwer im Gerede. Maschinenstürmerische Ängste und Reflexe auf allen Seiten. Die Furcht vorm Verlust von Hegemonie und Kontrolle menschlichen Denkens und Handelns ist groß. Aber der Roboter Hal aus Stanley Kubricks „Odyssee im Weltenraum“ verwandelt sich, wenn er sich gegen seine humanoiden Schöpfer wendet, nicht auf rätselhafte Weise ins Werkzeug einer feindselig eingestellten außerirdischen Macht. Die Maschine wird bei Kubrick zum Fetisch. Sie hat gleichwohl 2023 global zweierlei Performances: eine westliche und eine südliche.

Mit Maschinenhilfe – in Form von Kanonen, Fabriken und finanzindustriellen Flächenbombardements – haben sich die Patriarchen des Abendlands fünfhundert Jahre in Besitz der Weltgeschichte gesetzt. Der Maschine erwuchs der Glorienschein einer plausiblen Erklärung für das Phänomen der „westlichen Überlegenheit“. Sie wurde zugleich und in wachsendem Umfang – man denke an die schon ikonografischen Bilder der amerikanischen B52-Bomber über Vietnam – im globalen Süden (und im Denken der Linken) zum Sinnbild für koloniale Aggression. Man hielt die Maschine, das Instrument kolonialer Gewalt, für wesensgleich mit kolonialer Gewalt.

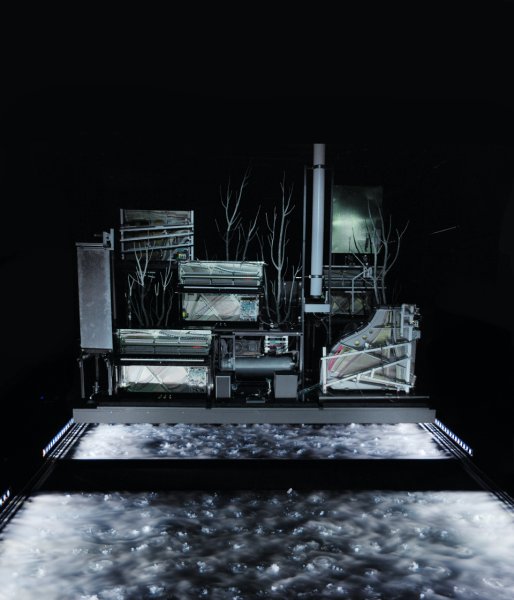

Aber insoweit es keine „Maschine an sich“ gibt, dürfte die Maschine nicht das Hauptproblem sein. Für Conlan Nancarrow führte das Bündnis mit ihr zu einem einsamen Komponistenleben in der schalldichten Abgeschiedenheit eines Tonstudios in Mexico City. Sein Kollege Henry Cowell hatte ihn nach dem Uraufführungsdebakel darauf aufmerksam gemacht, dass es die am Ende des 19. Jahrhunderts massenhaft verbreiteten „Pianolas“ vereinzelt immer noch gäbe: handelsübliche Konzertflügel oder Klaviere, ausgerüstet mit einer Zusatz-Maschine, einem „Vorsatz“, der es ihnen ermöglichte, die mittels einer komplizierten Stanz-Mechanik auf einem Lochstreifen fixierte Musik abspielen zu können, ohne dass auch nur ein Finger eine Taste berührte. Exakt, was der Exil-Americano brauchte.

Nancarrow war im achten Lebensjahrzehnt, als er in kurzer Zeit zumindest unter Musikern weltbekannt wurde. Sein unermüdlicher Promoter war Ligeti. Ohne Ligetis von unverkrampfter Bewunderung inspirierte Propaganda wäre Nancarrow wohl bis heute kaum jemand bekannt. Neben Ligeti gab es freilich eine Art brechtschen Zöllners, einen bescheidenen Mann der Sorte, die den Großen das Große abzuverlangen weiß: Für den 2012 verstorbenen BASF-Chemiker Jürgen Hocker, einen Musikfreund der besonderen Art, wurden die Pianolas zu einer Art Schicksal. Als er 1982 auf den damals komplett unbekannten Nancarrow stieß, war es um Hocker geschehen. Wo es gerade passte – Nancarrow lebte auf kleinem Fuß und es passte oft – half Hocker großzügig. Der Musiker hatte phasenweise kein spielbares Instrument im Haus, ihm fehlten die Produktionsmittel. Hocker versorgte ihn großzügig und netzwerkte auch an der Verbindung zu Ligeti mit. Er war nicht nur Mäzen und Bewunderer, er hat aus seiner Begeisterung Wissen gemacht und war der Fachmann und Promoter in Sachen Player Pianos und Conlan Nancarrow: „In einem solchen Instrument befinden sich 88 kleine Blasebälge. Und sobald man ein Vakuum erzeugt und ein Loch in dem Lochstreifen erscheint, wird dieser Blasebalg an das Vakuum angeschlossen und er wird leergesaugt. Und diese Zugkraftbewegung wird hinten auf die Taste der Klaviermechanik übertragen und der Ton erklingt.“

Und das bedeutet, dass eben zugleich nicht nur maximal 10 Töne – acht Finger und zwei Daumen – auf den Tasten und Saiten des Player Piano erklingen können – sondern ihrer 88 (die Gesamtzahl der Tasten eines Klaviers). Es bedeutet neben einer unabsehbaren Reihe anderer Konsequenzen: dem guten alten Klavier erwachsen auf dem Weg einer wohlorganisierten und schon quantitativ ganz anders aufgestellten Summe der vielen Einzelstimmen gänzlich neue Dimensionen. „Wohlorganisiert“, das darf wiederholt werden, vor allem nach Maßgabe der Temporelationen, der metrischen und rhythmischen Zahlenverhältnisse in den verschiedenen Schichten verschieden eingefangener und losgelassener und bis zu ausgelassener Erscheinungsweise von Musik und Zeit.

Study 3d hebt wie ein guter alter Blues fast konventionell an, bleibt bis zum Schluss im Blues-Duktus und geht im Verlauf, so scheint es, harmonisch geradezu schalkhaft unbedenklich mit den Tonhöhen um. Immer wieder bruchstückhaft Blueswendungen, Bluesakkorde; bei 1‘43“ geht ein kurzer Versuch, sich per Accelerando frei zu machen, in ein kadenzartig gedehntes Kleinst-Acapella über und endet überraschend offen. Study 3e ein wahrer Hexensabbath (feministisch konnotiert): in einer schäumenden Bouillon, gekocht auf dem Fleisch von Little Richards Rock’n Roll, balgen sich Charlie Parkers Bebop, Ragtime-Passagen und was weiß ich, es ist zu schnell fürs genaue Erfassen (wie ein Blick aus dem Hochgeschwindigkeitszug auf nahe Natur). Der Eindruck des Gesamtklangs macht am Ende sowieso das Rennen. Mit der Bewegungsfreiheit als Lohn der Überwindung alter Konventionen, stellen sich Fragen: Kann man in der Zeit oder zwischen den Zeiten schweben? Kann man die Zeit wie ein kubistisches Gemälde erleben, auf dem auch die dem Auge abgewandten Seiten und Ohren und Münder einer Figur zu sehen sind? Kann man, von vergnügt bis verstimmt, auf drei Hochzeiten tanzen? Man kann.

Auch die Maschinenmusik hat ihre Aura, auch sie Menschenmusik. Nicht die billigen Drums ‘n’ Bass-Digi-Prothesen, auf denen sich die Masse der Popmusik kosten-effizient durch ihre Zeiten bewegt. Die Maschine ist in der Lage, hochkomplizierte Gedanken einer Musikerfinderin in Klangerscheinungen zu übertragen. Einem real existierenden Musiker ist das via Kleinhirnimpulsen, Nervenströmen, Muskelspannung und Gliederbewegung unmöglich.

Was immer eins von Maschinenmusik hält: Allein, einmal nicht darüber schreiben zu müssen, wie wer das Stück doch wieder einmal so toll oder doch eher flau hinbekommen hat, ist vielen Musikschreiberlinginnen von Herzen recht. Der von jedweder Schmeichelei weltenferne Ton dieser Instrumente, ihre unbeirrbare, unfehlbare Konsequenz an Folgerichtigkeit und Stimmigkeit werben für die Maschinenmusik. Nancarrows Studies sind offen, sie sind anschlussfähig: ein Resultat auch ihrer offenen, soweit erkennbar, nicht von Modellen wie der A-B-A-Konstellation, Strophenartigem oder dem Sonatensatz vorweggenommenen Verlaufsformen. Fürs Player Piano sind sie gearbeitet, weil dieses Instrument den eigensinnigen Vorstellungen Conlan Nancarrows perfekt entgegenkam. Auf dem Player Piano bewegt sich, was erklingt, qua Maschine vermutlich so nah an den Ideen des Urhebers wie nie zuvor. Aber ein Klavierspieler, der sich hinsetzte und eine der Studies von Hand, auf einem normalen Konzertflügel spielte, müsste mehr als vier Arme und die Kleinhirnkapazität haben, die dann auch noch kompliziert verwobene Schichten verschiedener Zeiträume und Zeitstimmungen formplausibel zu koordinieren hätte. Und selbst, wenn es Pianistinnen mit vier und mehr Armen und entsprechenden Kleinhirnfähigkeiten gäbe – Musik wie in Study 7 mit ihrem höchst munteren, der Vielgesichtigkeit auch guter Laune Gestalt gebenden Kontrapunkt würde bei ihnen qua Instrument irgendwie doch wieder nach Tschaikowsky oder Rachmaninoff klingen (im besten Fall nach Strawinsky). Der fiktive Edelsolist würde in Study 10 am Anfang klingen wie ein gut rasierter Gershwin after hours in irgendeiner Bar in Harlem. Aber dann schichten sich Räume mit je eigenem Zeitinterieur in derselben Zeit; es klingt, als stellten zwei, drei Barpianisten, mehrere Gershwins mit Kippe zwischen den Lippen auf einmal, in sich überlagernden Zeitschichten eine neue Art Kontrapunkt vors Ohr, einen Kontrapunkt ohne Einheit der Zeit (wie steht es im Traum damit?) – eine Dialektik der Zeit entfaltet sich.

In Study 9 spielen die Halbtöne eine Rolle, ohne dass nun von Chromatik zu reden wäre. In Nancarrows Musik gibt es weder Melodien, noch sonst den Ausdruck der Gestimmtheit eines Einzelwesens, Semantik erübrigt sich. In seiner Polyphonie der Zeitverhältnisse steht das Einzelne im steten Abgleich, Austausch und Widerstreit mit dem anderen und mit den anderen. So funktioniert zwar auch die alte Polyphonie. Nur sind in ihr die anderen Stimmen nicht wirklich anders, sie gehorchen in allen Stimmen denselben Zeitmaßen und Harmonien. In Nancarrows “temporaler Vielschichtigkeit” (Ligeti) tauschen sich dagegen grunddifferente Momente der Form, der Zeit, der Atmosphäre aus und vermischen sich zu einem Gesamteindruck, den eins, in Nancarrows Sinn, als Musik nicht für Einzelne, sondern fürs Kollektiv hören sollte.

Weil es keine traditionellen Verlaufsformen mehr gibt, fehlen auch Expositionen eines eingängigen Themas oder Motivs, es gibt keine Überleitungen und Schlusswendungen wie gewohnt. Die Studies enden oft jäh, wenn auch bis zum letzten, dem Grundton logisch ausgearbeitet und abgeschlossen, Study 9 ist nicht die einzige Ausnahme: Gegen Ende deutet ein echtes Ritardando auf den Schluss hin; etwas, das stark an eine turbulente Stretta von Rossini erinnert, macht das Herz munter, es hüpft.

Die maschinenhaft unerbittliche Geradlinigkeit eines stark rhythmisierten Cantus firmus in Study 12, der, oft in den Bass wandernd, einmal wie ein Choral, einmal wie eine Spaßfigur im hohen Diskant durch eine Vielzahl von Variationen geht; die in einer Art eingeschobener Solokadenz erkennbare spanisch-mexikanische Gitarrenmusik als Ausgangspunkt; die an Bachs Orgelpräludien erinnernden maschinenrasenden Arpeggienketten – all das wird der Handarbeiter am Konzertflügel sowenig zuwege bringen, wie die von der Maschine kühl gefilterte Melancholie jenes Cantus firmus.

Aber es gibt 2023 Musiker, die Nancarrow spielen können, nur eben keine Pianisten. Die Offenheit der Studies in Richtung Vergangenheit und Zukunft erweist sich in der wachsenden Zahl von Bearbeitungen. Das Ensemble Modern hat schon vor vielen Jahren eine (großartige) CD mit Instrumentalbearbeitungen einiger Studies herausgebracht, und man darf sich freuen, was aus Nancarrows Begriff von Polyphonie – wieder analog zu Bachs, auch nicht für ein bestimmtes Instrumentarium komponierter „Kunst der Fuge“ – noch alles an extrem kurzweiliger Musik entstehen wird in den Nancarrow-Bearbeitungen und Weiterentwicklungen für diverse Instrumente auf diversen Kontinenten.

Vom Blatt gespielt von reaktionsschnellen, Takt und Puls gnadenlos mitzählenden und mitfühlenden Musikerinnen ist die Riesenstimmenzahl kein Problem, egal, wie viele Stimmen Nancarrow für eine bestimmte Studie in den Lochstreifen gestanzt hat: eine entsprechende Zahl von geschickten Bläsern und Streichern kann die damit vom Urheber gewünschten – maximal 88 – Töne erklingen lassen, von Kammermusik bis zu großorchestraler oder brachialrockn’rolliger oder jazziger oder schönbergscher – am Ende immer zu nancarrowscher Wucht.

„Meine Zeit wird kommen“, hat Gustav Mahler einst gesagt. Nancarrow hätte das noch zu Lebzeiten im Perfekt formulieren können. Er war extrem wortkarg, nicht schüchtern, ihm fehlte es auch nicht an Ausdrucksvermögen. Er war nur – kein Wunder bei jemand, der es so lange aushielt, ignoriert zu werden und der es trotzdem schaffte, konzentriert weiterzumachen – extrem ich-stark. Da kann man gut die Klappe halten. junge Welt, August, 2023