WIE BIRK MEINHARD SEINE ZEITUNG VERLOR (2020)

DOLCE VESUVIO.ASTRIDA WALLAT (2020)

DER KLANG VON PARIS.VOLKER HAGEDORN(2020)

HACKS.LIEBESGEDICHTE.STEYER (2019)

SCHAMONI.GROßE FREIHEIT (2019)

file und bogen – texte, bilder, töne

GERHARD RICHTER.PANORAMA (2023)

BELLA CIAO.MITTWOCHS IN DER EINKAUFSZONE (2023)

WE’RE NOT THE ONLY ONES.WAGENKNECHT/SCHWARZER.BERLIN 2023.

OH, JEREMY CORBYN – DIE GROßE LÜGE (2023)

FAZ.PARTEITAG IN BEIJING.WELTLAGE (2022)

RUDI HURZLMEIER WIRD 70 (2022)

DER GANG.EINE WAHRE GESCHICHTE (2022)

KATHARINA JACOB.UNSERE HEILIGEN (2022)

UKRAINE UND AUGUST 1914 (2022)

DER GROßE SCHWINDEL (2022)

BEDÜRFNIS NACH KLARHEIT.HERR PUTIN UND ICH (2022)

EIN JAHR F. W. BERNSTEIN (2020)

WAS AUF EINMAL FEHLT.COVID-19 (2020)

F.W.BERNSTEIN.MARIÄ SCHNEE (2020)

Anner Bijlsma, Ausnahmecellist (1934 – 2019)

TITANIC-Jahrhunderttitel

Akamus.Beethoven.Erschröckliches Donnergrummeln.

Antonini.Il Giardino.Haydn.Sinfonien

Antonini.Il giardino armonico.La Morte della Ragione.

Antonini.Il giardino Armonico/Basler Kammerorchester.Alle Haydn Sinfonien.

Bach.Wohltemperiertes Klavier I.Pierre Hantai.

Bach.Wohltemperiertes Klavier. I Staier

Bach.Wohltemperiertes Klavier II.Staier.

Bach.Goldberg Variatonen.Rondeau.

Bach.Goldbergvariationen 2023.Lang Lang.Andreas Staier.

Beethoven Cello- und Kammermusik. Klahn/Hörr/Katte.

Beethoven.Klavierkonzerte 1 & 3.Bezuidenhout.FBO.Heras-Casado

Beethoven Neunte.FBO.Heras-Casado

Beethoven.Triplekonzert.FBO.Heras-Casado

Berlioz.Harold.Nuits d’été.Roth.

Berlioz.Harold.Nuits.Minkowski.

Berlioz.Symphonie fantastique.Roth.

Berwaertz.Currentzis.Melnikov.Faust.Schostakowitsch.Trompetenkonzert.Préludes.u.a.

Bezuidenhout.Mozart.Klaviersonaten

Bijlsma. Anner (Portrait mit Tipps)

Blomstedt dirigiert Schuberts Siebte (2023)

Boccherini.Casals Quartett.Bijlsma.Europa Galante.

Bolton.Brahms.1.Klavierkonzert.Melnikov.

Brahms.1.Klavierkonzert.Melnikov.Bolton.

Bruckner.7. Sinfonie.Roth/Gürzenich

Casals Quartett.Beethoven Streichquartette integral

Casals Quartett.Bijlsma.Europa Galante.Boccherini.

Compagnia di Punto.Beethoven 1 – 3

Concerto Köln.Vivaldi.Quatro stagioni

Fragments I.Currentzis.Muskvideo.

Currentzis.Mozart.Don Giovanni

Currentzis.Rameau.The sound of light

Elsa Dreisig.3 x Mozart.Mozartarien

Ensemble Resonanz.Minasi.CPhE Bach.Sinfonien

Ensemble Resonanz.Minasi.Mozart.543-551.

Ensemble Resonanz.Minasi..Haydn.Die letzten sieben Worte.

Everly Brothers.All I have to do is dream.

Faust/Melnikov.Beethoven Violinsonaten.

Faust.Mendelssohn.Viol’konzerte

Faust.Melnikov.Mozart-Sonaten.Alle.

Faust.Melnikov.kreutzer-sonate

Adam Fischer.Harnoncourt.Mozart.Sinfonien.

Franui.Florian Boesch.Alles wird gut.

Guglielmi.Bach.Toccata d BWV 911

Gerhaer.Schumann.Faust-Szenen.NDR-SO.Hengelbrock.

Reinhard Goebel.Beethovens Welt.Münchner Rundfunkorchester

Heiner Goebbels.Stifters Dinge.Ensemble Modern Orchestra (2023)

Haselböck.Beethoven.Wellingtons Sieg

Haselböck.Liszt.Orchestermusik

Hengelbrock.Gerhaer.Schumann.Faust-Szenen.NDR-SO

Heras-CasadoBeethoven.Bezuidenhout.FBO.Klavierkonzerte 1 & 3.

Heras-Casado.Beethoven Neunte.FBO.

Heras-Casado.Beethoven.Triplekonzert.FBO.

Immerseel.Liszt.Orchestermusik.Lauschangriff 4/05 (FREITAG)

il Giardino Armonico/Faust.Locatelli

Jacobs.Mozart.Entführung.Akamus

Jacobs.Mozart. La finta giardiniera

Katte.Klenke Quartett.Mozart.Hornquintett

Johannes Kirchberg.Hans Leip.Lilli Marleen (2023)

Klahn/Hörr/Katte.Beethoven Cello- und Kammermusik.

Klahn/Katte/Stimmel.Schumann Liederkreis, Hornsonate u.a.

Klahn/Höbarth/Hörr.Schubert.Viol’sonaten.Arpeggione (2023)

Klenke Quartett.Mozart Str’Quintette

Klenke Quartett.Katte.Mozart.Hornquintett.Klarinettenquintett.

Koch.Tobias.Beethoven.Alle Klavierstücke

Koch, Tobias.Beethoven.Späte frühe Sonaten.

Tobias.Koch.Schubert.Drei letzte Sonaten

Tobias Koch.Markus Schäfer.Winterreise.

Koopman.Buxtehude. Kammermusik

Kopatschinskaja.Currentzis.Tschaikowsky. Violinkonzert.

Kuijken Quartett.Mozart.Klavierquartette

Kuijken Quartett.Mozart K.464.

Lahusen.Schubert.Valses Sentimentales.Gasteiner

Le Sage.Schumann.Sinfonische Etüden.

Lubimov.Mozart.Sonaten für 2 Klaviere

Lubimov.Alle Klaviersonaten Mozarts

Lubimov.Carl Philipp Emanuel Bach (2018)

Lugansky.Wagneropern – aber piano (2024)

Mahler 4. Roth. Les siècle (2022)

Manacorda.Schubert.Sinfonien(alle)

Manze.Fischer.Mozarts letzte Sinfonien.

Manze.Nagano.Bach.Mahler.Weihnachtsmusik (2001)

Melnikov.Brahms.1.Klavierkonzert.Bolton

Melnikov.Four pieces.Schubert.Chopin.Liszt.Strawinsky

Melnikov/Faust.Beethoven Violinsonaten

Melnikov/Faust.Mozart Violinsonaten

Melnikov.Fantasie.J. S. Bach/CPhE Bach/Mozart/Mendelssohn/Chopin/Busoni/Schnittke

Minasi.Ensemble Resonanz.Bach.CPhE.Sinfonien.

Minasi.Ensemble Resonanz.Haydn.Die letzten sieben Worte.

Minasi.Il Pomo d’Oro.Haydn.Konzerte

Minkowski.Berlioz.Harold.Nuits.

Minkowski.Bach.Johannes-Passion

Mozart.Fantasie KV 397.Jean Rondeau.

Jean Rondeau.Bach.Goldberg Variationen

Jean Rondeau.Mozart.Fantasie KV 397

Roth.Berlioz.Symphonie fantastique.

Roth.Berlioz.Harold.Nuits d’été

Roth/Gürzenich/Bruckner.7. Sinfonie.

Roth.Bruckner 9. / Gürzenich Orchester

Roth. Mahler 4. Les Siècle (2022)

Roth.Isabelle Faust. Les Siècle.Strawinsky.Viol’konzert.Kammermusik(2023)

Roth.Schumann.Erste und vierte Sinfonie.Gürzenich Orchester

Salque.Le Sage.Bijlsma.Immerseel.Beethoven.Cellosonaten

Savall.Händel.Messiah.Rademann.Joh’Passion.

Markus Schäfer.Tobias Koch.Winterreise.

Schoonderwoerd.Mozart.K466.467

Schoonderwoerd.Mozart.Klav.konz.K.238.246

Schoonderwoerd.Castor.Haydn.Mozart

Schornsheim/Staier.Am Stein Vis-á-vis.

Schostakowitsch.Trompetenkonzert.Preludes.Currentzis.Melnikov.Faust.

Schumann.Erste und vierte Sinfonie.Gürzenich Orchester.Roth

Schumann.Faust-Szenen.Gerhaer.NDR-SO.Hengelbrock.

Schumann.Sinfonische Etüden.Le Sage.

Schumann.Klavierquintett op. 44, Klavierquartett op. 47. Faust. Melnikov..Tamestit.Queras.

MIdori Seiler.Köthener BachCollektiv.Bach’s Virtuosos.

Staier/Schornsheim. Am Stein Vis-á-vis.

Staier.Bach.Wohltemp. Klavier II

Staier.Goldberg Variationen 2023

Staier.Bach.Cembalokonzerte 1052-1058.FBO.

Staier.Beethoven op. 31. Variationen op. 34 u 35

Nathalie Stutzmann.CONTRALTO.Orfeo55.

Vokalpolyphonie – Europas Beitrag zum Weltkulturerbe

von der Goltz.Bach.Partiten und Sonaten

von der Goltz.Mozart.Frühe Sinfonien

von der Goltz. Beethoven.Siebte

von der Goltz.Telemann.Frankfurter Sonaten

W

Der Klavierkomponist Mozart wird vor allem mit seinen Klavierkonzerten wahrgenommen. Daran, dass er über zwanzig Klaviersonaten komponierte, fühlt sich das Publikum gemeinhin von kaum mehr als zwei seiner Soloklavier-Werke erinnert: die A-Dur Sonate K. 331 mit dem berühmten Alla turca am Schluss und die als einfältig geltende „Sonata facile“ in C-Dur K. 545.

„Die“ Klaviersonate hat Beethoven geschaffen. Er hat sie mit 32 Werken endgültig aus dem Barock heraus und weit ins bürgerliche Jahrhundert hinein entwickelt. Dass Mozart mit seinen Klaviersonaten dazu aber nicht nur die Vorgeschichte lieferte, macht jetzt in der dankenswerten Neuauflage einer überragenden Einspielung von 1991 der russische Pianist Alexej Lubimov deutlich.

Mit den ersten Tönen der ersten Sonate K. 279 klärt der Russe etwas für’s ernstzunehmende Mozartbild Entscheidendes: Mozart ist nicht Vorläufer Beethovens, er ist, vermittelt von Joseph Haydn, der Schüler Carl Philipp Emanuel Bachs. Er kommt aus Richtung Barock, seine Kinderfinger kannten einzig Cembalotasten. So spielen es auf einem frühen Hammerflügel die durch geläufiges Cembalospiel gewitzten Finger Lubimovs. Verzierungen und Triller makellos gleichmäßig und scharf. Rubato, wie Mozart in einem Brief anriet, nur in der rechten Hand; der Bass hat uhrwerkartig im Takt zu bleiben.

Gespielt im Klang der Instrumente, auf denen Mozart arbeitete, im Bewusstsein des historischen Orts dieses Komponisten, werden Mozarts weithin bisher als frühe Fingerübungen im galanten Stil abgetane oder gleich ganz überhörte Salzburger Sonaten zu dem, was sie sind: Der jugendlich genial und beweglich geturnte Spagat zwischen Barock und einer Ahnung dessen, was später „Romantik“ heißen wird. Carl Philipp Emanuel Bach diente dabei bis hinein in die späte c-moll Fantasie K. 475 als Schrittmacher und Wegweiser. Gerade die c-moll Fantasie aber – und Lubimov scheint dazu zu inspirieren – zaubert den Kennern seit je ein gönnerhaftes „Fast schon Beethoven!“ auf die Lippen. Mozart ist „noch nicht“ Beethoven allein darin, dass er als der 14 Jahre Ältere so schnell nicht sein konnte, dass er seinen Carl Philipp Emanuel gleichsam im Zeitraffer noch vor Beethoven auf die Höhe der „Waldsteinsonate“ hätte bringen können.

So wie Lubimov die c-moll Fantasie auf einem Walter-Flügel (mit Moderator) spielt, berührt sie mühelos den beethovenschen Kosmos, gehört dabei aber ganz in Mozarts Einzigartigkeit. Die bewährt sich in der zweiten seiner, nicht nur ihrer Seltenheit wegen, kostbaren Moll-Sonaten, der in a-moll K. 310. Da lehnt sich jung und erschütterbar (P. Rühmkorf) einer in einer Weise gegen die Welt auf, in der sich der strukturell stürmische Beethoven allein darum nie hätte auflehnen können, weil er dafür zu spät geboren war. So wie Lubimovs Mozart „noch nicht“ wirklich Beethoven ist, ist sein – auch auf Tonträgern vertretener – Beethoven im Sinn eines Mangels „nicht mehr“ Mozart.

In Lubimov begegnet das Klavierspiel auf alten Instrumenten der ganz anders aufgestellten sowjetischen Klavierschule um Heinrich Neuhaus. Lubimov war einer der letzten Meisterschüler des Moskauer Meisterlehrers. Die gut durchblutete, am Barock geschulte Disziplin und Präzision Lubimovs verdankt sich offensichtlich der Moskauer Lehre. Das Besondere an seinem Mozart scheint mir allerdings weniger die technische Makellosigkeit zu sein, als seine Fähigkeit, sich jeweils einzufühlen in die stilistisch sich wandelnden Erscheinungsformen mozartscher Individualität. In einem Interview, das ich mit Lubimov führte, stellte sich heraus: Weder „Ruhm, noch Geld“ sind Kern seiner Ethik als Künstler. Es ist die Neugier. Sie hat ihn nicht nur von Scarlatti bis Cage mit nimmermüdem Ernst und großem Musikantenherzen durch’s gesamte Klavierrepertoire getrieben und treibt ihn vor jedem neuen Projekt in die gründliche, auch theoretische Vertiefung: Sie hat ihn auch zur Einsicht geführt, dass man auf modernen Konzertflügeln die Klavierliteratur bis etwa Debussy nicht annähernd den Absichten und dem klanggewordenen Geist ihrer Urheber gemäß darstellen kann. Auf den alten Klavieren hat Lubimov auch das gelernt. Ein Reisender sei er, sagt er, ein Entdecker immer neuer Welten der Musik.

Er hat Mozart entdeckt auf seiner Referenz-Einspielung, der Kontinent liegt vor uns. Mit bisher unbekannten, ganz neuen Geografien und mit klareren oder gar neuen Einsichten ins – bislang – Vertraute. Was will man mehr? Junge Welt, November 2018

A. Mozart: Alle Klaviersonaten – Alexej Lubimov, hist. Klaviere (Erato/Sony Classical)

Lubimov-Interview in VAN

Ich traf neulich jemanden, der wusste nicht, was das bedeutet, hinten ein E in der Autonummer. Es bedeutet: Dies ist ein E-Auto und mithin ein Kraftfahrzeug, das mit Elektromotor fährt. Wir haben so eins. Seit drei Wochen. Ganz ruhig. Ein kleines Modell aus Frankreich. Ein Drittel des Preises legten Staat und Hersteller als Rabatt dazu, am Ende war’s bezahlbar, auch für uns.

Aber daran, dass offenbar verblüffend viele Leute in diesem sich doch auf seine hohen technischen Standards etwas einbildenden Land immer noch nicht wissen, was das E am Ende einer Autonummer in Deutschland bedeutet, kann man sehen, wie weit hinten dran dieses Land international in dieser Frage offenbar ist.

Ich gestehe, ich weiß es auch erst, seit meine Frau das E-Auto gekauft hat. Seitdem aber geht mir jeden Tag ein Licht auf. Man muss diese Autos zum Beispiel ab und an ja aufladen. Ein Problem. Denn im Gegensatz zum Brennstoff Benzin mit seinen Tanksäulen gibt es für den Fließstoff Strom immer noch zu wenige Ladestationen.

Die Zukunft ist seit langem absehbar, in der es in jeder Garage, in Tiefgaragen und Parkhäusern ohnehin, überall standardmäßig Ladestationen geben wird; so wie es irgendwann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in jedem Neubau die damals sicher futuristisch wirkenden Steckdosen und Lichtschalter gab. Danach aber, dass man sich sehenden Auges auf diese Zukunft zubewegt und vorbereitet hätte, sieht es 2021 in der bundesdeutschen Politik und Wirtschaft nicht aus.

Zum Aufladen brauchen die Nutznießer eines Elektromobils sogenannte Ladekarten. Auch da ein Problem. Wahrscheinlich hängt es mit der ökonomischen Logik des Wirtschaftssystems zusammen, in dem wir uns zwangsläufig bewegen. So eine Ladestation möchte nämlich wissen, ob die Leute, die sich da ihr dickes Ladekabel ans E-Auto stecken, auch zahlungsfähig sind. Und da muss es, wenn der Laden laufen soll, in einer freiheitlichen Demokratie vielleicht nicht von allem immer alles geben, aber auf alle Fälle immer genug Stromanbieter, die hat der freie Bürger auf jeden Fall voll verdient. Für ihn hat das Ganze, wenn er ein E-Auto besitzt, allerdings zur Folge, dass er nach Möglichkeit für jede Ladesäule immer die Karte der richtigen Firma dabeihaben sollte. Denn nicht völlig auszuschließen ist unserer Erfahrung nach, dass sein Kartensortiment die Angebotsmenge einer freien Marktwirtschaft nicht voll abdeckt.

Aber sonst? Viel Erfreuliches von unserem E-Auto. Es geht zwar für unsere Begriffe, wenn man es lässt, in aller Stille ab wie eine Rakete. Aber es hat auch eine sogenannte Eco-Taste, die den Verbrauch auf sparsam drosselt: Wenn eins die drückt, fährt das Auto nicht mehr als etwa 103. Es hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, 103 zu fahren. 103 ist eine, halbwegs modernen Menschen wie mir durchaus gemäße Geschwindigkeit. Ich fühle mich bei 103 der Natur irgendwo noch etwas nah. Natürlich nicht so nah wie auf dem Fahrrad (ich grüße bei der Gelegenheit alle E-Radfahrer, die wackeren Treter des Klapprads nicht zu vergessen). Aber im E-Auto lebt eins immerhin, wenn auch vielleicht nicht wirklich mit der Natur im Einklang, so doch ihr gegenüber mit einigen Schuldgefühlen weniger.

Noch gibt es Autobahnen – ein wenig zu träumen sei ab hier gestattet. In jener Zukunft nämlich, die wenigstens eine Zeit lang dem Elektromobil gehören wird, muss, damit es so kommt, wie wir es uns wünschen, die Gesellschaft auf eine Weise organisiert sein, die in ihrer Vernünftigkeit der schon sehr angenehmen Rationalität des E-Autos ähnelt. Da so etwas keinesfalls die Märkte hinkriegen, muss die Lösung des Problems jenseits der Märkte liegen. Und wie die Lösung im einzelnen auch aussehen mag: Sie wird das Aus für die Autobahnen bedeuten und damit das Aus auch fürs Autowesen der Vergangenheit samt dazugehörigem Wirtschaftssystem.

Zwar ist mit dem Wechsel zum E-Auto die massive Vergiftung der Umwelt durch Autobahnverkehr beseitigt. Auch von der akustischen Folter des dichten Netzes lärmintensiver Verkehrsachsen sind wir dann befreit. Bleiben die Autobahnen selbst. Ihr Landschaftsverbrauch ist brutal. Darum wird es unseren Landschaften guttun, wenn die Autobahnen verschwunden sind, ein herzerweiternder Gedanke. Und keine Sorge, Ihr Fernreisenden: Die Trassen der Hochgeschwindigkeitszüge werden sie vollständig ersetzen – ich fand schon in Kindertagen, dass die Eisenbahn mit ihren damals noch weißen Rauch auspuffenden schwarzen Lokomotiven schön in die Landschaft passt.

Wie sich dann Bahn und Auto in der Fläche ergänzen und überhaupt, wie sich für die Verkehrsteilnehmer das System ihrer Mobilität im Einklang mit ihrem Menschsein realisieren ließe, kann eins in ersten Umrissen vielleicht an der VR China studieren. Schade, dass es darüber, auch über die unvermeidlichen Probleme und Irrtümer bei solchen Entwicklungen, in den Medien, auch in den linken, so wenige brauchbare Informationen gibt.

Früher bin ich nie durchgehend 103 gefahren, zumindest nicht in Zeiten, in denen 103 nicht die absolute Spitze war. Mit diesen E-Dingern ist es etwas anderes. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass E-Autos nicht nur an der frischen Luft fast geräuschlos vorüberfahren. Sie bieten auch im Innenraum eine erfreulich neue Art von Luxus: Für lange Gespräche, für die im Auto schon immer viel Zeit war, ist nun auch die nötige Ruhe da. Und für jemanden, der beruflich mit Musik zu tun hat, besonders schön: Zu Hause haben oder finden meine Frau und ich oft nicht die Zeit, gemeinsam Musik zu hören. Im Elektromobil geht es fast so gut wie zu Hause.

Die Lautsprecherqualität unserer Sparversion von E-Auto könnte man sich besser vorstellen. Die Musik ist gleichwohl gut zu hören. Es gibt fast keine Nebengeräusche. Die gruselige Seite der Außenwelt in Gestalt riesiger Lkw und protziger SUVs ist mit der Akustik wie ausgeblendet. SUVs werden überhaupt schon darum in der von uns präzise vorgeträumten Zukunft abgeschafft, weil sie – E hin oder her – einfach viel zu schwer und sperrig sind.

So kommt eins zum andern beim Träumen übers E-Auto. Der Träumer, ein sich seit 40 Jahren überwiegend auf dem Fahrrad fortbewegender Mensch, hätte es nicht für möglich gehalten. Lassen wir es dabei. Junge Welt, Januar 2021

Der Film ist besser als der Roman. Oder umgekehrt. Oder wie etwa in Christian Petzolds Verfilmung von Anna Seghers‘ „Transit“, hat eines mit dem anderen irritierend wenig zu tun – eine alte Diskussion. Es gibt verschiedene Erzählweisen. Auch bei Musikvideos. Die einen – gut und weniger gut – bebildern nur die Musik. Andere gehen anlässlich der Musik eigene, vielleicht am Ende bessere Wege als die Musik.

Aber Musikvideos mit Beethoven, Bach oder Mahler? Hat meines Wissens noch niemand versucht. Da kommt Teodor Currentzis gerade recht. Mit seiner aktuellen Veröffentlichung schaut er wieder einmal zu den von ihm mit so viel Neugier und Gewinn beobachteten Pop- und Rockkollegen hinüber. „Fragments“ nennt er das Projekt: jede Folge bringt nur eine Szene aus einer Oper, sozusagen ein EP/Mini-Album, eine Auskopplung. Auf „fragments I“ geht es ums Vorspiel zum dritten Akt und um Violettas Arie „Addio del passato“ aus Verdis „La Traviata“. Wie alle anderen Folgen wird auch diese von einem von verschiedenen Filmemachern hergestellten Musikvideo begleitet..

Bei Rock und Popmusik handelt es sich, mit herausragenden Ausnahmen wie Jimi Hendrix‘ „Star Sprangled Banner“, durchweg um Vokalmusik. Da muss nur die instrumentale Begleitung zu den gesungenen Texten und zur Art passen, wie sie vorgetragen werden. In der Klassik dagegen ist seit Entstehung des Kunstlieds aus dem Volkslied im späten Mittelalter schon das Verhältnis des Worts zur begleitenden Instrumentalmusik problematisch. Bis hin zu Mozart stritten sich anlässlich von Opernproduktionen Poeten und Musiker, wer wessen Diener und Dienerin sei. Die Vertreter von Wort wie Musik fürchteten, durchs jeweils Andere in den Schatten gestellt zu werden. Wort, Musik – und nun auch noch laufende Bilder?

Die klassische Instrumentalmusik gilt schon deshalb als „absolute Musik“, weil sie dieses Dilemma hinter sich ließ. In ihr – auch in klassischer Vokalmusik – entstehen bei Aufführungen im magischen Dreieck zwischen Komponist-Interpreten-Hörenden per Imagination und Assoziation so viele Inhalte, Vorstellungen, Gefühle wie Ohrenpaare anwesend sind. Die Hörenden arbeiten mit. Bilder stören das faszinierende Kollektivprodukt Musik, Bilder sind redundant, denn sie entstehen von selbst in allen, die zuhören. Soweit der Purist.

Wenn aber, so die Liebhaberin, durchs Video nennenswert mehr Menschen aufmerksam würden auf in diesem Fall Verdis himmlische Musik – großartig. Currentzis probiert es aus. Das Traviata-Video ist auf Youtube abrufbar (https://teodorcurrentzis.lnk.to/traviata). In grobkörnig rauchigem Schwarzweiß und melancholischem Grau schaffen die Filmer von NOIR an der Grenze zu edelstem Kitsch eine expressionistische Parallelwelt zur Musik. Auch die Sänger, die Musiker und Currentzis selbst – allesamt leben und arbeiten in Sankt Petersburg – sind in unwirklich weichzeichnendes Halblicht getaucht.

Die pure Musik – auch das, soweit mir bekannt, ein nach Zukunft riechendes Novum in der Klassik – gibt’s nicht als CD, eins kann sie als Bezahl-File auf den einschlägigen Plattformen herunterladen. Das Vorspiel wirkt zunächst wie der kleine Zwitter eines Mahler-Adagio, spätromantische Verklärung durch gesellschaftliche Ächtung hervorgerufener Einsamkeit, sehnend auratisch räumlich. Durch die Herauslösung aus dem dramatischen Fluss der Opernerzählung bekommt das Ganze etwas zu viel sinfonisches Gewicht. Nadeshda Pavlovas Sopran, mädchenhaft schmal geführt, voller Lebensangst, bei aller Präsenz sparsam timbriert, überzeugt dann allerdings durch ihre Art undivenhaften Verismus‘. Sie und ihre Arie sind der Höhepunkt, sie ist das Ereignis. Currentzis Ausnahme-Kapelle musicAeterna ((bitte exakt so!)) spielt wie immer faszinierend sicher in einer Perfektion, die nie leblos wirkt. Nur gelegentlich irritiert der Luxus der ihr auferlegten dynamischen Hyper-Raffinesse. Spätromantik wie gemalt von Gerhard Richter, geladen allerdings mit der Energie eines Eugène Delacroix. Ein Pilot-Schmankerl, ein Lockangebot. Schön, wenn es verfinge. Junge Welt, Dezember 2020

Fragments, Part 1 Traviata – musicAeterna / Nadeshda Pawlowa / Teodor Currentzis (Sony Classical)

Wenn ein schon recht berühmter und erfolgreicher Pianist bei einem der Phono-Riesen gegen Weihnachten eine CD herausbringt mit der Klavierfassung von Beethovens Ode an die Freude, verfasst von Franz Liszt, würde eins spontan auf einen recht durchsichtigen Blockbuster-Versuch der Klassikindustrie tippen. Igor Levits neues Album mit der Klavier-Ode passt exakt in solch ein Schema. Und nicht lang her, da argwöhnte auch ich, dass auch die politischen Töne, die dieser hübsche Junge mit seinem großen Talent öfter in für seine Sphäre recht ungewöhnlicher Weise von sich gibt, eine weitre pfiffige Marketingidee wären. Ich darf mich korrigieren.

Auch seine Twitter-Präsenz hat man ihm hämisch als Schachzug ausgelegt. Ich twittere seit Kurzem mit großem Vergnügen. Man kann zum Beispiel eines Morgens auf Twitter mitbekommen, dass Igors (in meinem Twitter-Bereich duzt man sich) Fahrradreifen geplatzt ist und zwar mitten im Wohnzimmer. Warum auch nicht? Da nutzt ein Künstler einer Sparte, die sich allzu lang zu schade fürs Massenhafte war, die positiven Möglichkeiten der neuen Medien. Levit tritt bewusst in Kontakt mit jenen, die ihm gern zuhören. Damit tun sich völlig neue Wege zu Bach, Beethoven und all den anderen auf, denn um die geht es Igor. Levit macht ganz einfach ganz offen Propaganda für seine schon recht bedrohte Art Musik, eine faszinierende Kunst übrigens, die es rätselhaft schafft, uns im Vereinzeln zusammenzubringen.

Der russisch-stämmige Virtuose hat sich etwas dabei gedacht, seinem Publikum nun gerade die Ode ans pandemieumdämmerte Jahresende zu setzen. So wie er diesen Kleinstausschnitt aus einem Jahrhundertwerk spielt, hört man wieviel Bach noch im Beethoven der neunten Sinfonie tönt. Und in Bach der Ernst der Riesenarbeit, die in solch Großtaten steckt und in dem Ernst die „Inhaltlichkeit“ der Musik Beethovens. Er war ein Revolutionär nicht nur der Tonkunst, er wollte die Welt verändern in dem Sinn, dass es ohne freiheitlich-westliche Auslese ganz konkret „der ganzen Welt“ gut gehen soll, darum der Kuss, das erst wäre demokratisch.

So könnte die Weihnachtsbotschaft am runden Geburtstag eines sehr Großen zum Jahresende lauten. Igor Levit spielt sie zurückhaltend, die Variationen spielerisch, die Anmutung des Monolithischen, die dieses Werk durch den Riesenapparat an Ausführenden so lange hatte, löst sich im weichen Duktus der Tasten auf. Von nur einem Konzertflügel präsentiert, tritt das wunderbar sinnreiche Tongeflecht der beethovenschen Orchester-Satztechnik deutlicher vors Ohr.

Das Werkchen ist nur knapp vier Minuten lang, eine „Single“ wie man hört, ein in der Klassik bislang weithin unbekanntes Wort. Die Phonoindustrie auf neuen Wegen? Sie versucht vieles. Auf den einschlägigen Plattformen kostenfrei und unbegrenzt anhörbar, kann man das Stück ab 18. Dezember zum Laden und offline Hören in den Mobiltelefonen kostenpflichtig auch downloaden, selben Tags wird das dazu gehörige Video auf YouTube an den Start gehen.

1985 hatten die EU-Oberen die Schnapsidee, Beethovens Ode – das gute alte Beethovenhaus in Bonn muss gebebt haben – zur Hymne der europäischen Union zu machen. 1990 war das Stück der Soundtrack zum Anschlussjubel. Igor Levit mit der digital beflügelten Geste an seine Follower lenkt den Blick zurück auf den ursprünglichen Inhalt der Ode. Hoffentlich, möchte man wünschen, folgen ihm viele. Junge Welt, Dezember 2020

Was für eine gute Idee! Seite elf rechts oben, täglich, ein Jahr ein Blatt des großen Zeichners und Dichters F. (wie Fritz) W. (wie Weigle) Bernstein (1938–2018). »Ein Jahr lang«, hatte ich gewohnheitsmäßig hingeschrieben, da merkte ich: Es war überhaupt nicht lang, das Jahr mit Bernstein. Es war ein ritueller Spaß, täglich – außer an Sonn- und Feiertagen – gleich mal, wenn die neue Ausgabe in Händen lag oder die Onlineausgabe im Netz war, auf Seite elf zu blättern oder zu scrollen und zu schauen: Was haben die Kollegen Alexander Reich und Peter Merg, die zusammen mit Bernsteins Witwe Sabine Weigle aus Bergen von Bernsteins Skizzenbüchern nicht das Beste, sondern aus nur Bestem um die dreihundert Beispiele aussuchten, uns denn heute wieder beschert?

Bernstein, der es mit seinem Spruch über die Elche bis in den Sprichwortschatz der Deutschen schaffte, war nie ein Mann der großen Auftritte. Dass aus seinem Kopf – neben dem Kopf F. K. Waechters und Robert Gernhardts – legendäre Erfindungen wie »Welt im Spiegel«, »Die Wahrheit über Arnold Hau« oder »Die Blusen des Böhmen« stammten, wissen nicht alle. Anders als vielen anderen künstlerischen Einzelgängern war es ihm von Anfang an wichtig, seine Existenz – zeitberufslebens war er Lehrer und Professor – durch einen »richtigen Beruf« abzusichern. Dadurch war er nie gezwungen, sich durch eine marktschreierisch betonte und individuelle Marke als Zeichner von der Konkurrenz abzusetzen. Das Spielerische, Leichthinige, eine durch Zurückhaltung und Vielgestalt gesteigerte Wirkung, war Bernsteins Domäne. Er war der Leise unter den Großen, und wer ihn erlebte, wusste: Seine Bescheidenheit kam, fern jeder Pose, von tief innen.

Den die junge Welt für ein Jahr begleitenden Blättern fehlt über alles bisher Bemerkte hinaus noch die oft lähmende Erwartung von Öffentlichkeit. Wir durften für ein Jahr Bernstein über die Schulter schauen beim ganz persönlichen, alltäglichen Training jenes für einen Zeichner elementaren Zusammenspiels von Auge und Hand, bei jener Freude am Sehen und künstlerischen Bewältigen dessen, was uns als Welt begegnet. Vielleicht gründet Bernsteins Sympathie für die sozialistische Idee, wie sie in seiner auf Seite eins der jungen Welt vom 22. April 2020 prangenden Zeichnung Lenins (»Durchlaucht haben die Lage richtig erkannt«) strukturell zum Ausdruck kam, in seinem Misstrauen gegen Hierarchien. Gegenstand seiner zeichnerischen Aufmerksamkeit ist mal eine simple Kastanie, eine in der Küche abgestellte Plastikmülltüte (selbstironischer Titel: »Der alte Sack«), eine keimende alte Kartoffel, ein in Bamberg beobachteter Haufen Sperrmüll. Es geht ihm dabei manchmal sehr streng und gekonnt ums genaue Erfassen, die »richtige« Wiedergabe des Gegenstands, sie gelingt ihm, ohne und mit den unterschiedlichsten Arten von Schraffur, altmeisterlich; manchmal auch, wie beim Sperrmüll, hat er keine Zeit sich dem Vielen in der Kürze zu widmen: Seine Abbreviaturen sind so elegant wie anschaulich, man erkennt die der Vergänglichkeit überantwortete Matratze, den rumpeligen Sessel, den ollen Fernseher von hinten, die Dialektik von Flüchtigkeit und Anschaulichkeit – ein großes Vergnügen. Auch kurz notierte Ideen für Cartoons finden sich, so in der prospektiven Rubrik »Kunst & Ironie« als ein Beispiel das »Anpinkeln von Kulturträgern«.

Vieles, was andere in Riesenprachtschinken nicht erreichen – die ästhetisch reizvolle, aber unsäglich schwierige Umsetzung des für den Zeichner unbegrenzten Raums in die im Fall eines Skizzenbuchs extrem begrenzte Zweidimensionalität der Linie und des planen Papiers –, ist Bernstein einfach gegeben. Extrem reduziert der auf dem in den Raum führenden Gleis nach hinten verschwindende Güterzug. Auch dem Zwang zur Pointe schwört er ab, die Scherze ergeben sich oft wie zufällig, wie in »Queen Victoria und mein Radioschwein«. Ausgangspunkt ist meist das Training, der Witz kommt oder er bleibt weg, so entsteht ungekünstelte Leichtigkeit.

Er bedient sich des bei Ausflügen nach »draußen« praktischen Filzstifts, des guten alten Füllfederhalters, der in Scriptol getauchten Stahlfeder oder schlicht des Blei- oder Fettstifts, er koloriert, wenn überhaupt, sparsam mit Buntstiften. Immer ist die Linie dem Thema und der Haltung angemessen: federleichte Strichelei und wie kichernde Verkürzung der Kontur bei den sich wie aus dem Nichts ergebenden Karikaturen (häufig Selbstbildnisse), mehr grabende Linien im Fall von Bildsatire.

Hinreißend seine Kunst des satirischen Porträtierens. Ein alter Horkheimer gerät ihm ins Niesen, der Bundespräsident mit der Ruckrede der klotzige Machtmensch eines ausgestorbenen Typs von Herrschenden. Mein Favorit: Flaubert im perfekt unperfekt skizzierten Profil. Er sitzt, in radikal sparsamer Lineatur erfasst, in der Luft. Unter ihm am Boden sein Schatten. In der Hand des vor ihm ausgestreckten Arms etwas Rundes. Die Pointe ergibt sich wie so oft bei Bernstein und den anderen aus der Überschrift. Mit ihrer Art Humor revolutionierte die Kerntruppe der Neuen Frankfurter Schule in den 1960er Jahren den unsäglichen deutschen Witz der Kaiser- und Nazizeit. »Flaubert«, steht da, »fährt Motorrad / das gab’s aber noch nicht«.

Das Jahr mit Bernstein geht zu Ende. Wir müssen abermals Abschied nehmen von diesem feinen und leisen, diesem auf seine Art so weisen Menschen, der mitgeholfen hat, das Komische in Deutschland zu vermenschlichen. Gut, dass es die vielen Bücher gibt, in denen er, selten Solo, aber immer ansehnlich, vertreten ist. Wenn es mal wieder ganz traurig aussieht – rausholen und trösten! Junge Welt, Oktober 2020

Es ist dieser eine Komponist. Nur dieses eine Stück von ihm. Es ist sogar nur der größte der drei Teile dieses Stücks, nämlich das nach Einleitung und so kurzem wie feierlichen Adagio erreichte Fugenthema aus Bachs Toccata c-Moll BWV 911. Es spielt der Italiener Luca Guglielmi auf einem von der Zerbster Klavierbaumeisterin Kerstin Schwarz restaurierten Cristofori-Flügel aus der Bachzeit.

Es beginnt acapella mit den recht apodiktisch hervortretenden drei Tönen eines Dreiklangs abwärts, deutlich hervorgehoben die Terz als mittlerer Ton. Aber gleich im Fortgang der Melodie erhebt sich, immer noch begleitungslos, im dritten Takt die Quinte überm Grundton, ein Sekundsprung nach oben und die Stimmung verändert sich. Es züngelt Lebenfreude durch den beginnenden Kontrapunkt. Da spielt jemand mit Terz und Quinte, umspielt sie – und die für zwei Takte so aufrecht voran marschierende Musik beginnt zu tändeln und zu tanzen. Dass es sich bei alldem um eine Fuge handelt, also um die von Bach zu unendlich rationaler Schönheit gesteigerte Hochform des Barock, hat man zu diesem Zeitpunkt des etwa neun Minuten langen Stücks längst vergessen.

Die in c-Moll ist eine besonders aufmöbelnde unter den sieben Toccaten des jungen Bach. Der am Beginn noch recht feste Ton des Dreiklangs gerät mehr und mehr in den spielerischen Fluss eines munteren Geschehens. Das Dreiklang-Motiv und der folgende Quintsprung und was sich aus ihm ergibt, werden zu federleichten Katalysatoren einer Art Reigens um so lustiger und leichter, als es sich klammheimlich nach noch nicht der Hälfte ein drittes Fugenthema in den Lüften über dem Geschehen gut sein lässt . Fröhliche Leute aus dem Volk, so höre ich es, fassen sich da unter und singen auf eine zum Mitsingen provozierende Art, sie tanzen dazu, wie im Volk üblich, in so ansteckenden Bewegungen, dass eins auf der Stelle mittanzen möchte, so ähnlich wie die Griechen mit ihrem Sirtaki.

Der junge Bach war Orgelspezialist, er arbeitete als Stadtorganist in Arnstadt und Mühlhausen und als Konzertmeister am Hof von Weimar. Die Orgel war das Kircheninstrument. Die Toccata eine zwar von strengen Regeln weitgehend freie, sich aber doch allein aus dem Kirchenmusik-Repertoire bedienende Form der Orgelkomposition. Bach erprobt, indem er von der Orgel aufs Clavier wechselt, in den sieben Clavier-Toccaten, wie weit sich irdisch-menschliche Dinge mit sakralen Mitteln abhandeln lassen. Man hat zur Bachzeit für diese Fertigkeit das heute knapp anders besetzte Wort „Parodie“ verwendet. Bach bediente sich des Parodie-Verfahrens unzählige Male, von geistlich zu weltlich und umgekehrt. Beides war überraschend austauschbar.

„Damit hängt zusammen, dass Bach hier so ursprünglich und unbedenklich, so enthemmt-persönlich musiziert“, schreibt der Musikwissenschaftler Werner Oehlmann. In Bachs „kontrapunktische(r) Fülle“, stellt Heinrich Besseler an anderer Stelle fest, entsteht die „Selbstentfaltung einer gleichsam ohne menschliches Zutun dahinströmenden Musik“. Gerade so klingt es, wenn Guglielmi diese Toccata spielt. Ein musikalischer Reigen als dahinströmender Fluss sinnvoll zugewandten Lebens. Der Reigen ergibt und speist sich aus der anfangs ein wenig wie Dualität erscheinenden Dialektik von „ernstem“ Dreiklang-Motiv und der Wendung ins Heitere nach dem Quintsprung. Sie garantiert die formale Einheit des Stücks, bringt es, vielfach und kunstvoll figuriert, in allen Lagen, Tonarten und rhythmischen Wechseln, immer neu in Fahrt.

Die Fuge wird häufig mit dem Wort „gelehrt“ assoziiert. In den kontrapunktischen Kunststücken Bachs in dieser Toccata dagegen lodert die Gelehrsamkeit als fröhliche Wissenschaft, sie tanzt ihrem schlechten Ruf auf der Nase herum und freut sich, sich endlich auch einmal von ihrer besten Seite zeigen zu können.

Die Autoren-Seele gerät ins Schunkeln beim Hören, es rockt sie Bachs betörend leichtfüßiger Kontrapunkt. Das alles hat den Schwung des klassischen Tanztaktes, des Dreiers, aber es ist ein stinknormaler Vierer, mit einer allerdings starken Betonung der Zwei.

Aus den jugendlichen Gedanken eines der ganz Großen entstehen hier Töne. Sie dringen als von Musikerhänden mittels hölzern-metallener Materie erzeugter Schallwellen an unser Ohr. Aus abstrakten Zeichen auf Papier werden Frequenzen, aus ihnen Gefühle. Ein Wunder.

Im Fall dieser Aufnahme kann man die Gefühle sogar eingrenzen, es entstehen bestimmte Gefühle, denn niemand wird diese Toccata traurig stimmen. Es ist Musik, die Mut macht. Ein Reigen der Unbeschwertheit. Es ist wahrscheinlich genau die Sorte Musik, die der vom jungen Jägersmann totgeschossene arme Kuckuck aus dem Volkslied hört in dem einen Jahr, das er braucht, bis er wieder da ist. Junge Welt, Dezember 2020

J. S. Bach: The Early Pianoforte – Luca Guglielmo spielt Bach auf frühen Clavieren von Cristofori und Silbermann (Piano Classics)

Der Holzi als Cover-Worm und als Bühnenakteur

Es gab eine Zeit, da kümmerten sich, kaum zu glauben, die großen Schallplatten-Konzerne verantwortungsvoll und ideenreich um die Reproduktion ihrer Kundschaft. Anfang der 1990er Jahre fragte mich Günther Adam Strößner, Chef des legendären Familiy & Entertainement-Departments derDeutschen Grammophon Gesellschaft, ob ich eine Idee hätte für einen kindgemäßen Opernführer auf CD. Es entstand Der Holzwurm der Oper erzählt. Da macht sich ein seit über 250 Jahren in und von der Oper (ihren Kulissen und ihrem hölzernen Inventar) lebender Holzwurm zusammen mit einem aus Italien zugeflogenen Kleinstschmetterling namens Signora Mottadella über das Kernrepertoire der europäischen Oper her.

Auf zwanzig CDs haben die beiden es gebracht. Der Holzi als Klappmaulpuppe von 2005 bis 2017 zusätzlich auf eine beachtliche Bühnenkarriere. Im Rahmen meiner zusammen mit wunderbaren Puppenspielern und großartigen Musikern realisierten Kinderkonzerte kam er, gut aufgehoben in seinem lindgrünen Frotéesack, auf vielen Reisen zweimal bis in die Schweiz, in das nicht erst seit Brahms’ Violinsonate wunderschöne Thun mit seinem Himmel und Gipfel speigelndem See.

Vollends sehr gut geht der pädagogische Kunstwille mit der Professionalität des Erzählens und der Qualität der Musik zusammen in der klassischen Serie von Stefan Siegert: Der Holzwurm der Oper. Auch in den zwei neuen Folgen mit Puccinis Turandot und der Bohème kommt Signore Bohrer mit Frau Mottadella, der Kleidermotte, ins Gespräch. Sie erzählen einander vom Leben vor und hinter den Kulissen, klagen über die “Menschentrampel” und blicken auf die Handlung der Opern. Dann nehmen sich Holzwurm und Motte elegant zurück und ihre Aufgaben wahr als Kommentatoren, Übersetzer, Mauerschauer. Der Fokus ändert sich. Lange Passagen werden eingespielt, die Musik kommt zu ihrem Recht. Ilja Richters und Silke Dornows Art, die Tierchen zu sprechen, wirkt vielleicht fürs Erwachsenenohr überdreht. Kinder finden es eher lustig, wie sich die Stimmen überschlagen und gut gelaunt Siegerts krasse Aktualisierungen servieren: “Die chicken nuggets hier sind ein Gedicht”, schwärmt da zum Beispiel Colline beim Vorweihnachtsessen der “Bohème”. Nebenbei werden Wissensbissen gereicht, wird der Vermittlungsvorgang reflektiert: Vor über 400 Jahren, erzählt Frau Mottadella, habe Claudio Monteverdi mit allem angefangen, “fantastico”, fügt sie hinzu, “auch wenn Monteverdi nur aus Cremona kam”. – “Cremona?”, sagt Signore Bohrer, “kenn’ ich nich’.

Christiane Tewinkel, FAS

Das Paradebeispiel dafür, wie es anders geht, ist die Reihe Der Holzwurm der Oper erzählt. Da unterhalten sich der in den Kulissenbalken lebende Titelheld und seine Freundin Mottadella etwa darüber, was Puccinis La Bohéme von den Werken Verdis unterscheidet oder warum Die Zauberflöte eine Märchenoper ist. Voller Witz, unheimlich dicht und in einem atemberaubendem Tempo, das konzentriertes Zuhören voraussetzt. Nur die Musik rutscht darüber manchmal etwas in den Hintergrund.

Volker Schmidt, ZEIT

Was macht auch noch die morscheste Oper lebendig? Richtig: der Holzwurm der Oper. Seit ungefähr 260 Jahren bohrt er sich durch die großen Opernhäuser der Welt. Und seit genau 14 Jahren können Kinder wie Erwachsene die Plaudereien von Herrn Bohrer mit seiner reizenden Kollegin, der Motte Signora Mortadella aus dem Kostümfundus, auf CD belauschen.

Jetzt haben die beiden wieder zugeschlagen: Ungehemmt weitere Teile des Logenvorhangs und des Gestühls verzehrend lassen sie sich über Musik und Handlung von Mozarts „Idomeneo“ so wie Humperdincks „Hänsel und Gretel“ aus. Dabei sind sie sich am Anfang wieder ein mal keineswegs einig: Während die Motte in ihrem herrlichen, leicht lispelnden Gefühlsüberschwang vollkommen mit Humperdincks Märchenoper mitgeht und sich dabei keineswegs von den Einwänden des rationalistischeren Holzwurms irritieren lässt, versucht dieser sie von dem Griechendrama „Idomeneo“ zu überzeugen: Auch in diesem Stück gebe es jede Menge Märchenhaftes wie etwa ein Ungeheuer und einen zwar traurigen, aber doch auch sehr mutigen Prinzen. Und dann hat der Holzwurm ja auch noch die ganzen spannenden Geschichten hinter der Bühne selbst miterlebt – zum Beispiel jene, als der berühmte Tenor Anton Raaff Mozart mit seinen Extrawünschen schier in den Wahnsinn trieb. Am Ende muss der Holzwurm die Volksliedmelodien von Humperdinck doch mitsummen – und die Motte hat den angeblich so schwierigen „Idomeneo“ dermaßen durchlebt, dass ihr die Flügel zittern.

Gewonnen hat in beiden Fällen wieder einmal die Opernliebe von Stefan Siegert: Er ist der Schöpfer der beiden kleinen Opernfans. Der 1946 geborene Siegert musste sich seinen Weg zur Oper allerdings noch ohne die Hilfe von Holzwurm und Motte erkämpfen. Sein erstes Opernerlebnis, so erzählt der Autor und Karikaturist, war ein ziemliches Desaster: Als 14- Jähriger habe er eine klamottige Schulaufführung der „Entführung aus dem Serail“ durchlitten: „Die Konstanze war ein Trumm – es war mir einfach alles peinlich.“ Erst Jahre später, als er Wolfgang Hildesheimers Mozart-Buch in die Hände bekam, erwachte seine Opernleidenschaft. Als Siegert eine selbst gezeichnete und getextete Mozart-Biografie für Kinder herausbrachte, wurde der damals bei der Deutschen Grammophon tätige Produzent Günter Adam Strößner auf ihn aufmerksam und beauftragte ihn mit der Erstellung eines CD-Opernführers für Kinder: Der Holzwurm war geboren.

Dass die Produktionen inzwischen selbst das Zeug zu Klassikern haben, liegt sicher auch am glücklich gewählten Team: Ilja Richter und Silke Dornow sprechen Holzwurm und Motte mit umwerfendem Humor, präzisem Timing und vor allem ansteckender Begeisterung für die Musik. Aber auch die Sprache verlangt Fingerspitzengefühl: Holzwurm und Motte sind witzig und oft auch erfrischend respektlos. Vermeintlichen Kinderjargon zu benutzen, hält Siegert dagegen für tödlich: „Nach drei, vier Jahren klingt ein Modewort unheimlich altmodisch.“ Seinen Appetit auf Neues lebt der Holzwurm auf anderen Ebenen aus: So wird er – von einem Puppenspieler gespielt – einen Abstecher ins Konzert machen. Die Hamburger Laeiszhalle kann ihr Gestühl schon einmal in Sicherheit bringen.

Carsten Niemann, RONDO

Bachs „Johannespassion“ vergleichen mit Händels „Messiah“? Geht eigentlich gar nicht. Beides Sakralmusik, die Formen „Passion“ und „Oratorium“ gleichwohl wesensfern. Aber anlässlich zweier Neuaufnahmen dieser Meilensteine des Spätbarock ihre Schöpfer Bach und Händel in einigen Aspekten nebeneinander zu stellen – das könnte gehen.

Beide wurden, der eine in Eisenach, der andere in Halle, 1685 hineingeboren ins selbe Milieu mitteldeutscher Stadtbürgerschaft, beide, frühausgebildet im Geist derselben Musiktradition, waren am Ende europäische Großmeister ihrer Zeit. Beim Hören aber springt jäh die Verschiedenheit ins Ohr, in der jeder von ihnen etwa den für beide geltenden Superlativ „universell“ ausfüllt. Die besondere Leistung beider Dirigenten – des Sachsen Hans-Christoph Rademann mit Bachs „Johannespassion“, des Katalanen Jordi Savall mit Händels „Messiah“ – besteht dabei in der klaren Herausarbeitung von genaugenommen zwei differenten Universalitäten, sie ergeben sich aus den weltanschaulich-geistigen Haltungen Bachs und Händels.

Beider Universalität speist sich neben den heimischen aus vielen Quellen europäischer Musik. Bach, der es, was den geographischen Radius angeht, in seinem Leben gerade mal bis nach Lübeck und ins preußische Berlin brachte, eignete sich, was er übers Heimische hinaus zur Universalität brauchte, aus fremden Partituren vieler Länder an. Händel aus dem musikalischen Leben vor Ort. Denn anders als sein Eisenacher Landsmann schaffte er nach hoffnungsvollem Beginn im protestantisch-patrizischen Hamburg und anschließend knapp vier erfolgreichen Jahren im katholisch-lebensfrohen Italien noch in jungen Jahren den Absprung – hinweg über Kanal und absolute Monarchie mitten hinein in eine prosperierende, konstitutionell abgesicherte, vom Katholizismus separierte vormoderne Marktwirtschaft. Mit entsprechenden Folgen.

Die im unruhig schweifenden Eingangschor der „Johannispassion“ in Hans-Christoph Rademanns Neuaufnahme erklingende Musik macht kein Hehl draus, dass sie bei allem Herzklopfen das Werk eines überlegenen Geists ist. Wo der ans emotiv Dramatische rührt wie am Anfang der „Johannespassion“, entsteht eine Ahnung von mystischem Espressivo. Rademann hält es kühl in Grenzen. Ihm gelingt durchgehend eine transparent genaue, lebendige Darstellung des einmal aufregend dicht organisierten, einmal schlicht zu Herzen gehenden musikalischen Geschehens. Die große Satzkunst drängt sich bei Bach nicht auf. Rademann belässt es dabei. Er lässt sie unbemerkt eingehen in den Sinn der Worte und die Sinnfälligkeit des harmonischen Ablaufs.

Ganz anders Händel in Jordi Savalls Neuaufnahme des „Messiah“. Schon die breit ausgehaltenen punktierten Akkorde des feierlich einleitenden Grave zeigen her, was sie draufhaben: Valeurs! Und der im schnellen Teil aufblitzende Kontrapunkt hält nicht hinterm Berg mit der Botschaft: Ich kann’s, also hört zu!“ Weder Eitelkeit steckt dahinter, noch Prahlerei. Nur das sichre Gefühl für den Markt. Bei Bach wartet eins bis zur siebten Nummer, bis endlich eine Solo-Arie ertönt, mit „Von den Stricken meiner Sünden“ dann allerdings eine ganz großartige. Bei Händel dagegen gleich nach der Sinfonie-Ouvertüre das Accompagnato „Comfort me“, in orchestralem Ocker Opernflair, gefolgt von einer hymnischen Tenorarie mit himmelhochscherzender Streicherbegleitung.

George Frederic Händel pondering where his wig might have gone

Wer einfach feststellte: Händel ist Oper und Bach alles andere, hätte sicher nicht unrecht. Dabei ist auch Bachs „Johannespassion“, speziell in den Turba-Chören und vielen Arien dramatisch, lyrisch, poetisch, in Momenten auch opernhaft – nur eben in einer Geistigkeit, die ihre Art Unschuld im Sinn des kleistschen „Marionettentheater“ zwar durch Erdumrundung und Rückkehr ins Paradies durch die Hintertür schließlich auch erreicht, zugleich aber den Schatten respektive Glanz des Geistigen am Ende nicht ganz los wird. Und auch Händel hat außer Opern natürlich jede Menge wunderbarer Orchesterwerke, Konzerte, Kammer- und Klaviermusik geschrieben, auch er komponiert geistvoll. Im „Messiah“ liegt der Geist, außer in Händels komponierendem Ausnahmekopf, im Kern seiner Philosophie, die da gelautet haben könnte: der Sinn des Lebens ist das Leben. Händel steht mit jedem seiner kraftvoll empfundenen Töne mit beiden Beinen auf der Erde. Bach mit beiden Beinen – nicht minder fest – im Himmel tief eingeatmeter geistiger Freiheit.

In Savalls Neuaufnahme des „Messiah“ pulsiert Diesseitigkeit, die Freude an Pracht und Vielfalt des Klangs, am schnellen Wechsel von heiter kontrapunktischer Spannung und bassfundiertem Jubel, feierlicher Hingabe, Tanz im Dreiertakt und gut geerdeter Anbetung. Zugleich musiziert der Katalane wie getragen von Händels Dialektik aus Überschwang und souveräner Beherrschung der Mittel zu seiner Darstellung.

In der deutschen Musikwissenschaft und Musikpraxis besteht, ausgenommen Enklaven wie Göttingen oder Halle, Händel gegenüber traditionell eine gewisse Zurückhaltung, seltsam. Es sieht aus, als tendiere ein nicht geringer Teil der hiesigen Fachwelt dazu, Komponisten wie Händel, die mit ihrer Musik zwar fachlich unumstritten, zugleich aber schon zu Lebzeiten beim Publikum sehr beliebt sind und viel Geld verdienten, allein darum für weniger bedeutend zu halten. Eine merkwürdige Art Seriosität.

Beide empfohlenen Aufnahmen erzählen auf hohem Niveau davon, wie Spiritualität und Geistigkeit die Sinne so gut zu begeistern vermögen – und wie herzhaft warme Lebensfreude selbst den analytisch formverliebten Blick verzaubern kann. Junge Welt, November 2020

J. S. Bach: Johannespassion BWV 245 – Elizabeth Watts, Benno Schachtner, Patrick Grahl, Matthias Winckhler, Peter Harvey, Gaechinger Cantorey; Hans-Christoph Rademann (Carus Verlag)

Händel: Messiah – Rachel Redmond, Damien Guillon, Nicholas Mulroy, Matthias Winckler, La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, Jordi Savall (Harmonia Mundi France)

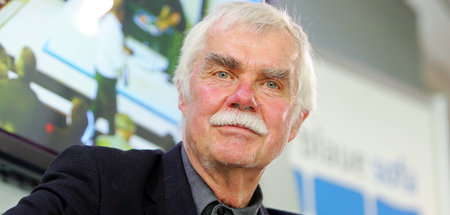

Ein glücklicher Gedanke, Peter Gülke in seiner Heimatstadt Weimar zu besuchen. Unser Thema: das Revolutionäre bei Beethoven. Die Terrassentür steht offen. Das Wohnzimmer, es liegt nach Norden, kühl und schattig an zwei brütend heißen Morgen des Corona-Sommer 2020. Auf dem Tischchen zwischen uns ein starker Kaffee, Kekse, Wasser. In meiner Rechten das Mikro. Der bewegliche ältere Herr, Thüringisch im Klang, im offenen Hemd, hellwach und einfach freundlich. Rechts hinter Glas in zwei schönen Chippendale-Schränken Klassiker-Ausgaben.

„Diese neue Art von Bewusstheit, die mit ihm in die Musik gekommen ist“, sagt er und erweitert den Gedanken sogleich um einen Widerspruch. „Beethoven hat ja auch Stücke geschrieben, wo man denkt, meine Güte, da ist ja der Schubert schon ganz nah. Der erste Satz der Mondscheinsonate etwa oder die Pastorale. Das sind Konzeptionen, wo man das Gefühl hat, dass Beethoven mit der gleichen Bewusstheit, mit der er bestimmte thematische Dialektiken definiert hat, sich auch fragte, ist da nicht zu viel Überbau?“

Es ist typisch für Peter Gülke, dass er ans Thema von Anfang an dialektisch herangeht. Nicht immer leicht, ihm zu folgen, allein der Versuch lohnt. Schon die Verwendung des Begriffs „revolutionär“ bei Beethoven wirft Fragen auf. „Natürlich gibt es Aspekte, wo das Revolutionäre bei Beethoven der Fall ist“, Gülke hat es in einem Aufsatz über die 5. Sinfonie fast Takt für Takt und bis in Beethovens Skizzenbücher hinein nachgewiesen. „Der inflationäre Missbrauch des Begriffs hängt mit der Annahme zusammen, das Modernere müsse immer auch das Bessere sein – und das ist völliger Quatsch“. Er zitiert Leopold von Ranke. Jede Epoche, stellte der fest, und Gülke ergänzt: vielleicht eben auch musikalische Werke, sei „unmittelbar zu Gott“, für Gülke meint das, „es hat seine eigene Konsistenz unabhängig von seiner Stellung innerhalb einer Entwicklungslinie“.

Diese aber, mitsamt der Eigenheit aller in ihr versammelten Kompositionen, ist Teil auch historischer Zusammenhänge: „Hinter der 5. Sinfonie steht auch die große Enttäuschung über Napoleon. Beethoven fühlt sich verpflichtet, in seiner Kunst festzuhalten, was dieser oder überhaupt, was die allgemeine Entwicklung veruntreut hat. Im Grunde wird da immer noch historische Zuversicht gerettet, die im Begriff steht, widerlegt zu werden. Wie viele progressive Geister waren erst einmal begeistert von der französischen Revolution, aber spätestens nach der Enthauptung Ludwigs XVI. fingen sie an, den Kopf zu wiegen. In der Musik, einer Kunst, in der man viel schwerer als in der Literatur etwas Bestimmtes definieren und einklagen kann, fühlte sich Beethoven in der Lage und gefordert, das von vielen Seiten bedrohte Moment der Hoffnung aufrechtzuerhalten – auch das hat zu seinem Sendungsbewusstsein beigetragen.“

Beethovens 5. Sinfonie als das Beispiel für eine in der Geschichte der Musik erstmals und zugleich unübertroffen auftretende revolutionäre Dynamik veranlasst Gülke zugleich auch, biografisch zu relativieren. „In der Fünften“, merkt er an, „sind die revolutionären Momente und der Zusammenhang mit der französischen Revolutionsmusik mit Händen zu greifen. Die Form entwickelt sich, indem Beethoven erkennt, der große Éclat triomphal, um den es ihm geht, kann nicht plötzlich kommen, Beethoven muss den Weg dorthin komponieren, muss die Leute hinführen. Aber dann schreibt, drei Jahre nach der Uraufführung, E. T. A. Hoffmann seine berühmte Rezension – da kann ich nur sagen: was für Zeiten, in denen solche Rezensionen geschrieben wurden! – und da ist von revolutionären Momenten nicht mit einem Wort die Rede. Es ist eher, prononciert ausgedrückt, eine Magna Charta romantischer Musikästhetik. Beethoven hat Hoffmanns Text gelesen und einer seiner Freunde berichtete: Er war sehr angetan! Beethoven war eben nicht so sehr oberhalb von Allem, dass er sich nicht gefreut hat, wenn er gelobt wurde. Und wenn er, wie in diesem Fall, auf einem derart hohen Niveau gelobt wurde, dann war es ihm auch egal, dass der Aspekt des Revolutionären gar nicht erscheint“.

Wer sich ernsthaft für klassische Musik interessiert, kennt den Sonatenhauptsatz, als das Ordnungsprinzip der großen zentraleuropäischen Musik des späten 18. und des 19. Jahrhunderts. Haydn hat es ausgearbeitet, Mozart ging so frei wie produktiv damit um. Beethovens Beitrag, so Gülke, stellt den Sonatenhauptsatz auch infrage, indem er dessen Möglichkeiten und Grenzen aufs Äußerste strapaziert. „Den Schematismus der Exposition von erstem Thema als erster Behauptung, dem zweitem Thema als einer gegenläufigen Behauptung, dann der Durchführung, in der die beiden miteinander ringen, um irgendwann friedlich in der gleichen Tonart in der Reprise wieder anmarschiert zu kommen – das ist nur das allersimpelste Schema einer Sonatenform“, resümiert er. „Oft sind bei Beethoven schon in der Exposition des ersten Themas Durchführungselemente enthalten, und es gibt Durchführungen, in denen passiert, was die Franzosen Imprélu nennen: es taucht etwas ganz Neues auf.“ Ein Beispiel: „In der Durchführung des ersten Satzes der Eroica, er steht in Es-Dur, erscheint plötzlich in e-Moll jenes am ehsten erinnerbare Thema, es kann nicht durchgeführt werden, erscheint wie eine Epiphanie. Damit aber will und kann Beethoven nichts anfangen, durchgeführt werden andere Dinge. Er unterwandert die Sonatenform.“

Deren Parallelisierbarkeit zu bestimmten, damals vieldiskutierten philosophischen Konzepten, liegt auf der Hand. Peter Gülke erinnert an eine zum dreiteiligen Sonatenhauptsatz-Konzept verdächtig gut passende Vorstellung von hegelscher Dialektik. Beethovens Umgang mit dem Sonatenhauptsatz erinnert im gegenläufig dynamischen Vorwärtsdrang methodisch tatsächlich an Hegel. „Ich glaube, der hat nie einen Satz von Hegel gelesen. Hätte er’s getan, er hätte ihn beiseitegelegt. Beethoven war viel eher ein Kantianer, der es nicht nötig hatte, die ‚Kritik der reinen Vernunft‘ zu lesen. Einen Satz aus der ‚Metaphysik der Sitten‘ aber hatte er in eigener Handschrift auf seinem Schreibtisch.“

Die nicht selten als selbstverständlich vorausgesetzte Identität von Musik und Philosophie hält Gülke für ebenso interessant wie problematisch. „Die Annäherung musikalischer Formen an diskursive Logik bleibt eine Annäherung, ich kann in Musik nichts beweisen. Ich kann so tun. Die Formen einer Beweisführung kann ich musikalisch nachvollziehen, nicht aber die Beweisführung selbst.“

Auch in Beethovens eingangs im Zusammenhang mit Schubert erwähntem Gedanken eines Zuviel an Überbau in der Musik schwingt Skepsis gegenüber der Ineinssetzung von Musik und sprachlich-gedanklichen Inhalten mit. „Bei Schubert merkt man schon, da er am Anfang unbefangen in das große Erbe seiner Vorgänger eintritt, dass er jenem metamusikalischen Anspruch, der der Musik philosophische Qualitäten und Verfahrensweisen auferlegt, misstrauisch gegenübersteht. Deshalb bei ihm diese neue, man könnte sagen epische, der junge Adorno hat gesagt: ‚landschaftliche‘ Konzeption der Musik.“

Unter vielem, was bei Beethoven musikalisch „revolutionär“ eingelöst wird, streicht Gülke im Lebenslauf des Tonsetzers auch die Negativposten heraus. „So wie der Kongress dieser aristokratischen Schweinekerle“ – während des Wiener Kongresses heimst Beethoven mit der Schlachtensinfonie Wellingtons Sieg bei Vitoria den größten Publikumserfolg seiner Karriere ein, der Fidelio erlebt bei gleicher Gelegenheit den endgültigen Durchbruch – „hat uns Nachgeborenen, so zynisch der Gedanke erscheinen mag, auch seine Taubheit einiges eingebracht. Beethoven hat unter ihr bitter gelitten. Auf der anderen Seite verhält es sich bei ihm wie beim antiken blinden Seher Teiresias. Wie dieser besser in die Zukunft blickt als mit stupiden Augen die Menschen, die am Vorausfühlen von der banalen Wirklichkeit behindert werden, konnte Beethoven zumindest oft sagen: ‚Ich höre!‘ – und mochte dabei, mit Hölderlin zu reden, das Privileg meinen, unter Gottes Gewittern mit entblößtem Haupt zu stehen‘ und eben durch dieses „Unglück“ begnadet zu sein. Man darf nicht vergessen: Das Heiligenstädter Testament, letztes Eingeständnis des beklagenswerten Zustands seines Gehörs, hat er 1802 geschrieben, ab 1818 konnte er ohne die Konversationshefte nicht mehr mit anderen Menschen reden – bis zu seinem Tod 25 Jahre Leben mehr oder minder ohne Gehör!“

Die Konversationshefte. Zusammen mit einem Stift hatte Beethoven sie wohl dabei, wenn er ausging und selbst mit dem Mund dicht am Ohr gestellte Fragen nicht mehr verstehen konnte; er musste sie, aufgeschrieben, lesen und beantworten. Vierhundert Hefte, vermutete der amerikanische Beethoven-Biograph Alexander Wheelock Thayer, seien es nach Beethovens Tod einmal gewesen, nur der kleinere Teil ist noch vorhanden; wegen vieler inbezug auf Gesellschaft und Politik drastisch kritischer Formulierungen hat der ängstliche Anton Schindler viele Hefte vernichtet. Dennoch – eine unschätzbare, wenn auch weitgehend einseitige Dokumentation der Gespräche, die Beethoven im letzten Teil seines Lebens führte. Peter Gülke hatte, noch zu DDR-Zeiten, Gelegenheit, in die Originale hineinzuschauen, Schindler, Laufbursche und Adlatus Beethovens in dessen letzten Jahren, hat später eine vielgelesene Biografie über Beethoven geschrieben: „Was sich von den Konversationsheften erhalten hat, lag in der Staatsbibliothek in Berlin in der DDR. Es muss 1952 gewesen sein, als die Anregung zur Publikation kam. Die Mitarbeiter der Bibliothek haben rasch entdeckt, dass Schindler, um sich in ein besseres Licht zu setzen, nach Beethovens Tod Fälschungen reingeschrieben hat.“

Die Folgen der Behinderung des Komponisten reichen für Gülke bis zum in Beethovens Musik vielfach aufscheinenden Humor. „Gut, er hat gerne Späße gemacht“, sagt er. „Aber das sind meist ziemlich derbe Späße, in seinen Briefen liest sich das alles erschütternd grobklotzig. Den zum Humor gehörigen feineren, ironisch gebrochenen Tonfall nimmt er nicht wahr. Das heißt, dieses wichtige Segment eines humorvollen Umgangsist ihm entzogen.“

Da Beethoven das „Schicksal“ als eine angeblich an Gottes statt waltende Macht über den Menschen nicht kannte, bleibt als Erklärung für den „Kampf gegen das Schicksal“, den die bürgerliche Welt mit Vorliebe auf die dezidiert politischen Werke der von ihr so genannten „heroischen Periode“ Beethovens anwendet, nur die Bewältigung seines harten persönlichen Loses. Einerlei. Peter Gülke hält es am Ende für ebenso problematisch wie unvermeidlich, musikalische Sachverhalte mit biografischen kurzzuschließen. Zum besseren Verständnis bestimmter kompositorischer Entscheidungen indes kann die Biografie sehr wohl hilfreich sein.

Neben dem Problem der Gehörlosigkeit steht dasjenige des Lebensstils. Für jemand, der höchst komplizierte musikalische Zusammenhänge genial organisieren konnte, verblüfft Beethovens Lebensführung. „Dieser Mann konnte keine Ordnung halten“, stellt Gülke fest. „Denken Sie dran, dass er oft in einem Schlamassel gelebt hat, dass eine nach der anderen Haushälterin rausgeschmissen wurde, dass er die Geselligkeit echter, gleichberechtigter Freunde kaum hatte. Diese hingegen war das große Glück Schuberts, der in allen anderen Belangen viel mieser dran war. Für Schubert kommt hinzu: Oft nur zwei Straßenecken weiter wohnt das Genie, der „Titan“. Jede Note, die der schreibt, ist musikalische Weltliteratur, und ich, der Schubert, kann ganze Sinfonien schreiben und kein Schwanz kümmert sich drum – eine schlimme Geschichte. Was den direkten Kontakt zur Mitwelt über einen engeren Kreis hinaus angeht, war Schubert viel besser dran als Beethoven.“

Während unseres langen Gesprächs über Beethoven schwirrt ihm immer wieder Schubert durch den Sinn. Peter Gülke hat seit 2013 eine Reihe öffentlicher Diskussionen mit dem Pianisten Alfred Brendel über Beethoven und Schubert geführt, daraus wurde zuletzt pandemiebedingt ein Briefwechsel; im November 2020 wird das Ganze als Buch herauskommen. Ihre Gespräche kreisten um Schuberts Verhältnis zum großen Vorgänger, um seinen Standort in der Wiener klassischen Konstellation und um Fragen der musikalischen Interpretation.

„Daran, dass die Musik, seitdem Beethoven komponiert hat, eine andere war, ist kein Zweifel, und das ist so deutlich sichtbar, weil zwei ganz Große unmittelbar vor ihm da waren, Mozart und Haydn und: weil sein in vielem begabtester Zeitgenosse Schubert – als Elementarbegabung vielleicht noch erstaunlicher? –zumindest gegen Ende seines Lebens, mehrmals eine eigene Konzeption gegen die beethovensche gesetzt hat.“ Um ein Beispiel gebeten, fällt Peter Gülke Schuberts späte C-Dur Sinfonie ein – „seine Antwort auf Beethovens Neunte“ –, dringender noch wird seine Stimme bei Erwähnung von Schuberts As-Dur Messe. „Ein nahezu irrsinniges Stück. Er hatte gehört, dass Beethoven an einer Festmesse in D-Dur für die Inthronisation des Erzherzogs Rudolph als Erzbischof von Olmütz sitzt – und komponiert eine Messe in As-Dur, eine Tonart, die so weit von D-Dur entfernt ist wie nur möglich, eine zudem gewagte Tonart, weil damals besonders die Orgeln noch mitteltönig gestimmt waren, der Organist oft nicht mithalten konnte. Außerdem schreibt Schubert aufs Titelblatt: Missa solemnis, den Titel der Messe seines Vorbilds. Dann hat er allerdings kalte Füße bekommen und es gestrichen. Schubert hat sich sicher in der Verehrung Beethovens von niemandem übertreffen lassen. Aber es war ein ambivalentes Verhältnis, es bewegte sich zwischen Anregung und Sich-Wehren.“

Die Frage, ob auch Schubert ein „Revolutionär“ war, drängt sich auf. In seiner Musik gibt es heroisch auftrumpfende Stellen nur für Momente. Kämpferischer Furor im Sinne Beethovens kaum je. Gülkes Antwort verweist auf einen vonseiten der Sorte Revolutionäre, wie wir sie zu kennen meinen, kaum beachteten Aspekt: die stille Revolution.

Schubert wurde neun Jahre nach dem großen Weltenbruch geboren. Sein Erwachsenenleben begann in der Zeit des Wiener Kongresses. Woher sollte er als Untertan des metternichschen Überwachungsterrors die historische Zuversicht nehmen, die seine Vorgänger beflügelte? Deren „Voran“ wird ihm zum „Hinüber“; metaphorisch gesprochen ist der über seiner Musik kreisende Vogel nicht mehr der Adler, sondern die Krähe. Und doch ist in seiner Musik zumindest jenes Morgen vernehmbar, das der gleichaltrige Heinrich Heine im „Wintermärchen“ als irdisches Himmelreich besang. Die Revolution – wenn wir das bei ihm Neue schon so nennen wollen – zieht sich bei Schubert ins Innen zurück, sie wird zu großer Musik.

„In dem Sinne, in dem wir das Wort auf Beethoven – mehr auf die Musik als den Mann – anwenden”, sagt Gülke, “war Schubert kein Revolutionär. Doch gibt es jene ‘stille Revolution’ in seiner Musik, jene Episierung, den Rückzug vom dialektisch-philosophischen Über-Ich, der der Musik einige Naivität des Nur-Musik-Sein-Wollens zurückerstattet. Das könnte man in einem wenig gebräuchlichen Sinn auch revolutionär nennen.“ Junge Welt, November 2020